Erkunden, um zu schützen

Wie sieht Umweltschutz in der Tiefsee aus? Das neue Innovationszentrum für Tiefsee-Umweltüberwachung, das MARUM dank der Unterstützung der Werner Siemens-Stiftung an der Universität Bremen aufbauen kann, will Methoden entwickeln, um die wichtigen Parameter zu bestimmen, zu messen und zu überwachen. Daraus können Umweltschutzmassnahmen für den Tiefseebergbau abgeleitet werden.

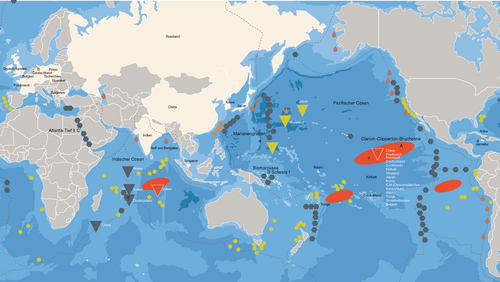

Als erstes wird das neue Innovationszentrum für Tiefsee-Umweltüberwachung die bereits entwickelten Messsysteme nutzen, um zu schauen, was es am Meeresboden überhaupt gibt. Als Testregion dienen die Hydrothermalquellen im Atlantik. Anschliessend sollen dann Umweltinformationen in jenen Gebieten gesammelt werden, die für den Tiefseebergbau relevant sind. Das klingt unspektakulär. Doch die daraus resultierenden Karten bilden die Basis, um sich in der stockdunklen Tiefsee orientieren zu können und die schützenswerten Ökosysteme überhaupt erst aufzuspüren. Die bestehenden Meereskarten basieren auf Satellitendaten und Vermessungen vom Schiff aus; sie sind ungenau und wenig detailreich. Oft unterschätzen sie zum Beispiel die Höhe beziehungsweise Tiefe der Unterwasserberge völlig. Weniger als zehn Prozent der Tiefsee sind bislang detailliert kartografiert. Wenn man erst einmal weiss, wo die Berge und Täler sind, wie hoch oder tief sie sind und woraus sie bestehen, kann man daraus auf das Leben, das dort existiert, schliessen. Unterwasserberghänge zum Beispiel sind sehr beliebt bei zahlreichen Organismen.

Kartieren, beobachten, beproben

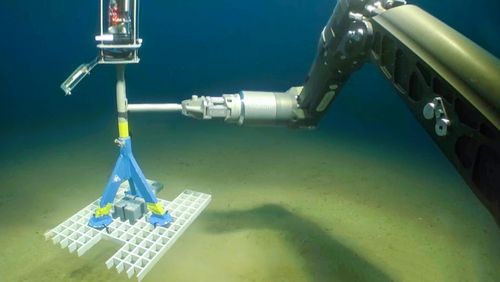

Seit den 2000er-Jahren sind die MARUM-Forschenden in der Lage, ihre Tauchroboter in 4000 Metern Tiefe auf dem Meeresboden einzusetzen, videokontrolliert von einem Forschungsschiff aus. Die Tauchroboter können auf den Zentimeter genaue Karten und Bilder erstellen, auf denen so kleine Lebewesen wie Krebse und Bartwürmer zu erkennen sind. Auch Proben können sie nehmen sowie Lebewesen in ihrer angestammten Umgebung erforschen – Tiefseeschwämme zum Beispiel schätzen es gar nicht, wenn man sie an Bord holt. Ausserdem sind die Tauchroboter in der Lage, in der Tiefsee Sensoren zu platzieren, so dass eine Stelle über längere Zeit beobachtet werden kann. Alle diese Errungenschaften wird das neue Innovationszentrum für Tiefsee-Umweltüberwachung nutzen können – und es wird sie weiterentwickeln in Richtung autonome, intelligente und mobile Systeme, die unabhängig von einem Mutterschiff sind.

Erfahrener Leiter, erfahrenes Team

Professor Ralf Bachmayer leitet das von der Werner Siemens-Stiftung finanzierte Innovationszentrum. Er hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Navigation und Steuerung autonomer maritimer Fahrzeuge in den oberen tausend Metern des Meeres. Für seine neue Aufgabe ist der gebürtige Heilbronner 2017 nach 23 Jahren in den USA und in Kanada nach Deutschland zurückgekehrt. Ralf Bachmayer hat Elektrotechnik und Maschinenbau studiert und wird mit den Spezialisten am MARUM und der Universität Bremen aus den Bereichen Ingenieurwesen, Informatik, Mathematik und Visualisierung zusammenarbeiten. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die drei zentralen Herausforderungen Sensorik, Navigation und Kommunikation in der Tiefsee zu meistern.

Herausforderung Navigation

In der Tiefsee ohne Bezug zu einem Schiff zu navigieren, ist anspruchsvoll. Unter Wasser gibt es kein GPS. Deshalb navigiert man im Meer normalerweise mit Hilfe von sonarbasierten Karten, akustischen Signalen und inertialen Navigationssystemen. «Das sind Systeme, die – auf Geschwindigkeiten und Beschleunigungen basierend – die Orientierung eines Fahrzeuges sehr genau bestimmen und die Position abschätzen können», erklärt Ralf Bachmayer.

«Intelligente» Sensoren

Für die Kommunikation unter Wasser werden ebenfalls akustische Signale genutzt. Doch ist deren Energieverbrauch pro Bit um einiges grösser als bei optischen Systemen. Optische Systeme wiederum haben den Nachteil, dass ihre Datenübermittlung nicht über Tausende von Metern reicht, wie es in der Tiefsee nötig wäre. Ralf Bachmayers Lösungsansatz für dieses Problem: «Wir machen die Sensoren so intelligent, dass sie einen Teil der Rechenleistung übernehmen und die gesammelten Informationen selbst zu einem digitalen Bild der Umwelt verarbeiten und diese Information übermitteln können.»

Am liebsten 4K-Bilder

Die Datenübertragung vom Meeresgrund zur Wasseroberfläche ist ein weiteres Problem. Licht wird in der Tiefsee gedämpft und eignet sich deshalb nicht zur Datenübertragung über längere Distanzen. Elektromagnetische Wellen (Radiowellen), wie sie an Land genutzt werden, erlauben keine hohe Übertragungsrate. Die Forschenden möchten aber am liebsten maximale Aufzeichnungsqualität – also Bilder in 4K-Auflösung. Doch wie sollen die anfallenden Datenmengen übertragen werden? Letzten Endes wird der energetische Aspekt Match-entscheidend sein. «Man kann in der Tiefsee ja keinen Supercomputer installieren, der einen hohen Energieverbrauch hat», sagt Ralf Bachmayer. «Es gibt auch keinen Cloud-Service; es muss also alles lokal geschehen.»

Stationäre Observatorien

Bis jetzt erfolgt die Datenübertragung traditionell: Man holt die Tiefsee-Daten an Bord und analysiert sie dort. Seit etwa zehn Jahren stehen auch verkabelte Observatorien im operationellen Einsatz, mit Energieversorgung und schneller Datenübertragung – zum Beispiel vor der Westküste Nordamerikas. MARUM beteiligt sich daran und hat dort Sonare ausgebracht, die Methanblasen kartieren. Das braucht jedoch so viel Energie, dass die Sonare den Strom aus der Steckdose beziehen müssen. Verkabelte Observatorien sind auch unglaublich teuer, sie kosten bis zu einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Ausserdem birgt ein fixes Observatorium das Risiko, dass man nach ein paar Jahren merkt, dass der Standort eigentlich nicht ideal ist, dass man sich verschieben müsste – was aber wegen des Kabels nicht ohne weiteres geht.

Mobil, autonom, intelligent

Mobile, autonome, intelligente Systeme scheinen für die Erforschung der Tiefsee am geeignetsten zu sein, und sie werden existierende verkabelte Observatorien hervorragend ergänzen. Sie werden unterschiedliche Meeresregionen besser abdecken und grosse Flächen kartieren können.

So helfen sie den Forschenden, die relevanten Ökosysteme in der Tiefsee zu entdecken. Sollten sich die Meereszonen dereinst durch den Klimawandel verschieben oder sollte sich zum Beispiel die Wassertemperatur verändern, könnten mobile, autonome Systeme mitwandern. Mit ihnen werden Langzeitbeobachtungen der Tiefsee erschwinglich, die es den Forschenden ermöglichen werden, natürliche Schwankungen von menschbedingten Veränderungen zu unterscheiden. All dieses Wissen fehlt heute. Es ist aber nötiger denn je. Denn schon bald wollen die ersten Unternehmen mit dem Tiefseebergbau beginnen. Spätestens dann sollte man wissen, welche Umweltschutzmassnahmen die Tiefsee vor irreparablen Schäden bewahren.

Text: Brigitt Blöchlinger

Fotos: Margit Wild