Kunstmuskel gegen Blasenschwäche

Das Team am Zentrum für künstliche Muskeln in Neuenburg hat im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt auf sein Harntrakt-Projekt gelegt. Die Idee der Forschenden ist es, mit einem künstlichen Muskel die Harnröhre zu schliessen, um inkontinente Patienten zu entlasten. Die ersten Entwicklungen sind vielversprechend.

Der menschliche Körper verfügt über ungefähr 650 Muskeln. Zusammen machen sie – je nach Alter, Geschlecht und Fitnesszustand – zwischen einem Viertel und mehr als der Hälfte der Körpermasse aus. Entsprechend viele Muskelkrankheiten und -verletzungen existieren – und nicht in allen Fällen ist es möglich, die körpereigenen Muskeln zu heilen.

Am Zentrum für künstliche Muskeln (CAM) am Standort Neuenburg der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) forscht ein Team um Direktor Yves Perriard und Geschäftsführer Yoan Civet an Alternativen: an neuartigen, enorm elastischen Materialien, die sie mit Elektroden bestücken und so mittels Batterien dehnen und kontrahieren können – genau wie echte Muskeln. Das Team arbeitet daran, mit solch künstlichen Muskeln die Pumpleistung der Aorta von Patienten mit Herzschwäche zu verbessern und Menschen mit einer Gesichtslähmung zu helfen.

Verbreitetes Gesundheitsproblem

Eine dritte Idee ist die Entwicklung eines künstlichen Harnröhren-Schliessmuskels. Harninkontinenz oder Blasenschwäche betrifft laut Schätzungen weltweit mehr als 400 Millionen Menschen – Frauen ungefähr zweieinhalb Mal so oft wie Männer. Die Therapien hängen von der Ursache und vom Schweregrad ab, sie reichen von Entspannungstechniken und Muskeltraining über saugfähige Einlagen bis zu chirurgischen Eingriffen.

In schweren Fällen erhalten Betroffene einen künstlichen Harnröhren-Schliessmuskel – eine Art Manschette, die um die Harnröhre gelegt und manuell kontrolliert wird, um die Blase zu entleeren. Solche Geräte werden bis heute vornehmlich Männern implantiert. Sie sind zwar oft erfolgreich, haben aber diverse Nebenwirkungen – und in ungefähr einem Viertel aller Fälle ist ein erneuter Eingriff nötig. Yves Perriard und Yoan Civet sind überzeugt, dass sich mithilfe ihrer hochelastischen, elektrisch kontrollierbaren Materialien vorteilhafte Alternativen entwickeln lassen.

In einem ersten Schritt haben sie diverse Tests an Schweine-Harnröhren unternommen, um die mechanischen Eigenschaften dieses Organs besser zu verstehen, und suchten in der Literatur Angaben zu den Eigenschaften der menschlichen Harnröhre. «Aufgrund dieser Daten untersuchten wir verschiedene Materialien, die sich eignen könnten, um die Harnröhre zu imitieren und daran unseren künstlichen Schliessmuskel zu testen», sagt Yoan Civet. «Denn», ergänzt Yves Perriard, «die Harnröhre ist ein extrem anfälliges Gewebe. Drückt der künstliche Muskel sie zu stark zusammen, sterben rasch Zellen ab.»

Plan B für Einsatz bei Frauen

Die Forschenden fanden ein Silikon- und ein Hydrogelmaterial, die sich mechanisch ganz ähnlich verhielten wie das menschliche Harnröhren-Gewebe. «Wir werden diese beiden Materialien weiter untersuchen und anpassen», erzählt Yoan Civet. Denn die menschliche Harnröhre verhält sich unter Belastung nicht linear, sondern beginnt sich ab einem bestimmten Druck plötzlich zu versteifen. «Vielleicht müssen wir unsere Materialien mit bestimmten Fasern versetzen, um diesen Versteifungsprozess zu imitieren», sagt Civet.

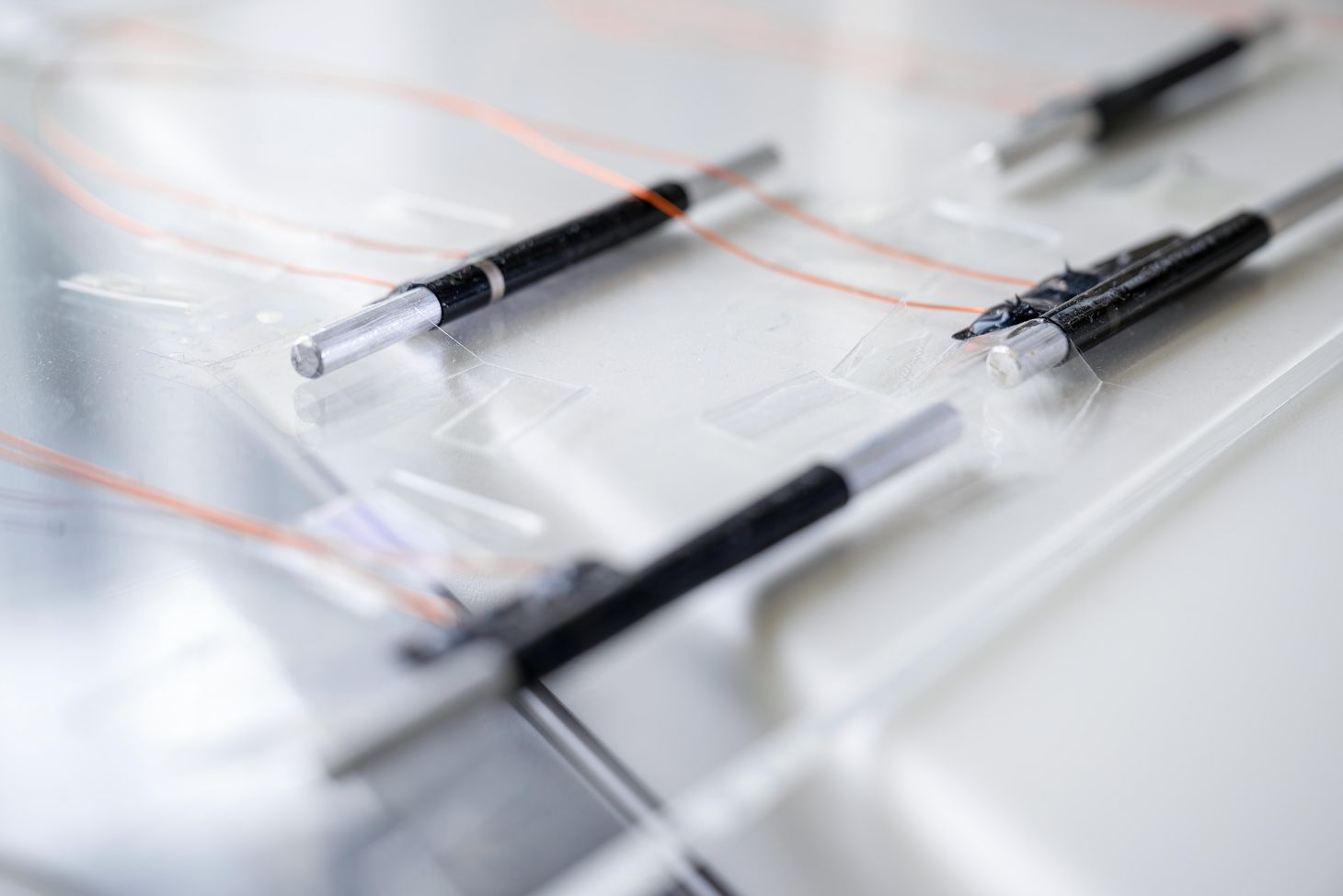

Der zweite Forschungsstrang ist die Herstellung des künstlichen Schliessmuskels aus den hochelastischen Materialien, den sogenannten dielektrischen Elastomer-Aktoren. Auch hier haben die Forschenden erste Erfolge vorzuweisen. Es gelang ihnen, vier Zentimeter lange «Kunstmuskel»-Röhrchen herzustellen, deren Durchmesser sich über das Elektrodensystem vergrössern lässt. «Die Resultate sind vielversprechend», sagt Yves Perriard.

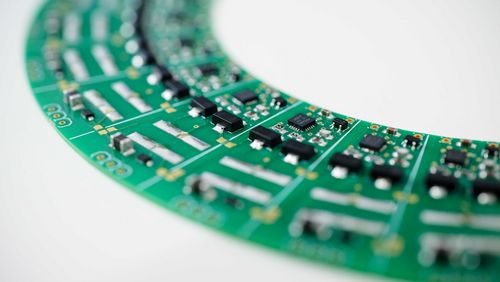

Trotzdem verfolgen die Forschenden auch einen Plan B. Denn eines ihrer wichtigsten Ziele ist es, dass ihr künstlicher Schliessmuskel auch bei Frauen zum Einsatz kommt. Die Harnröhre von Frauen aber ist viel kürzer als jene von Männern – so kurz, dass nicht sicher ist, ob die dielektrischen Elastomer-Aktoren genügend Auflagefläche haben werden, um den nötigen Druck zu erzeugen. Die Forschenden arbeiten deshalb auch mit einem Metall-Ring, den sie um die Harnröhre legen und auf dem sie die künstlichen Muskeln anbringen könnten. Durch die Bewegung der Aktoren öffnet oder schliesst sich der Ring, ganz ähnlich wie die Blende einer Kamera.

Man darf gespannt sein, wie sich das Projekt entwickelt – und welche Pfeile die Neuenburger Forschenden noch in ihrem Köcher haben.