Clevere Energiekonzepte

Nicht nur Sonnen-, Wind- und Wasserenergie sind wichtig für eine nachhaltige Zukunft. In ihrem Schatten gibt es diverse weitere Ideen, die dazu beitragen werden, Energie zu gewinnen oder einzusparen. Das zeigen zwei innovative Forschungsprojekte, die von der Werner Siemens-Stiftung unterstützt werden und im Mikro- und Nanobereich tätig sind.

Energie durchdringt unser ganzes Leben, es gibt keine natürlichen Vorgänge, die ohne sie funktionieren. Sie ist nötig, um etwas in Bewegung zu setzen, zu beschleunigen, hochzuheben, zu erwärmen oder zu beleuchten. Und überall, wo Energie verwendet wird, gibt es auch Möglichkeiten, sie einzufangen, zu gewinnen oder sie einzusparen. Es existieren Dutzende, vielleicht Hunderte Ansätze – auch abseits der wohlbekannten Solarpanels, Stauseen oder Windräder.

An Küsten beispielsweise versucht man zuweilen, den Meeresgewalten einen Teil ihrer Energie abzuzapfen. In der Bretagne im Westen Frankreichs steht seit über einem halben Jahrhundert eines der grössten Gezeitenkraftwerke der Welt. Es wandelt die Energiedifferenz zwischen Ebbe und Flut in Strom um. Wellenkraftwerke wiederum nutzen die Bewegungsenergie einzelner Wellen. Allerdings ist diese Technik, abgesehen von wenigen Ausnahmen, bislang nicht über das Forschungsstadium hinausgekommen.

Auch der Mensch kann als Energielieferant dienen. Die britische Pop- und Rock-Band Coldplay verwendet für ihre Welttournee eine sogenannte kinetische Tanzfläche. Sie besteht aus Modulen, die sich etwas absenken, wenn die begeisterten Fans darauf herumtanzen. Die Platten speichern einen Teil dieser Bewegungsenergie – und geben sie beispielsweise zur Beleuchtung weiter. Forschende arbeiten zudem an ganz speziellen Fasern für Pullover oder T-Shirts. Bewegt sich der Träger des Kleidungsstücks, wird Energie erzeugt.

Schnelle Reaktionen und smarte Fenster

Diese Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie beruht auf dem Prinzip der Piezoelektrizität. Dabei nutzt man den Umstand, dass mechanischer Druck bei ganz bestimmten Materialien die Ladungsschwerpunkte so verschiebt, dass eine elektrische Spannung entsteht. Und die Piezoelektrizität ist nur ein Beispiel dafür, wie sich auch im Kleinen Energie erzeugen lässt oder Prozesse energieeffizienter werden können.

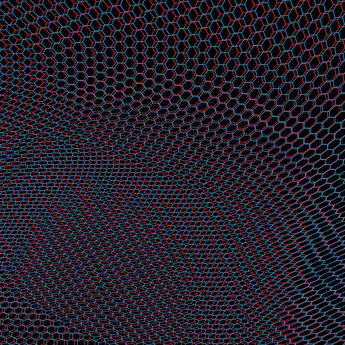

Der Schlüssel zum Erfolg solcher Entwicklungen sind oft minime Veränderungen an einem Material, um seine Eigenschaften stark zu verändern. Die Physikerin Maria Ibáñez vom Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) in Klosterneuburg bei Wien hat sich darauf spezialisiert, neuartige Nanomaterialien zu entwickeln und ihre Eigenschaften zu untersuchen. Sie sagt: «Wenn wir auf die Nanoskala gehen, dann beobachten wir ganz neue Phänomene, die in vielerlei Hinsicht revolutionär sein können.»

Nanomaterialien werden heutzutage beinahe überall eingesetzt. Sie stecken in Lebensmitteln, in Zahnpasta, in Kosmetika, in Verpackungen. Und sie helfen auf verschiedenste Weise, um unsere Zukunft nachhaltiger und energieeffizienter zu gestalten. Ein sehr wichtiges Einsatzgebiet seien Katalysatoren, sagt Ibáñez. Katalysatoren beschleunigen und verbessern chemische Reaktionen, die sogenannten Katalysen. Forschende auf der ganzen Welt arbeiten zum Beispiel daran, CO2 in Treibstoffe umzuwandeln – damit es wiederverwendet wird, statt in die Atmosphäre zu entweichen. Als Katalysatoren eignen sich oft sogenannte Nanopulver eines Materials, die eine besonders grosse Oberfläche aufweisen im Verhältnis zu ihrem Volumen. Der Grund: Bei Katalysen lösen Licht oder Elektrizität eine Reaktion aus, die an der Oberfläche des Katalysators abläuft.

Nanomaterialien könnten auch helfen, Solarzellen effizienter zu machen, Batterien zu verbessern oder in Gebäudeisolationen Energie zu sparen. Und sie sind mögliche Bestandteile zukünftiger smarter Fenster, in denen sie jenes Lichtspektrum herausfiltern, das Wärme liefert. Nicht zuletzt stecken Nanopartikel auch in TV-Geräten. Sie vergrössern die Lichtausbeute und helfen bei der Einstellung der gewünschten Farbtöne.

Nanopartikel im Hochdurchsatz

In ihrer eigenen Forschung ist Maria Ibáñez einem weiteren Einsatzgebiet von Nanopartikeln auf der Spur. Am Werner Siemens-Zentrum zur Erforschung thermoelektrischer Materialien untersucht sie, wie sich mittels Materialien aus neuartigen Nanopartikeln aus dem Temperaturgradienten eines Materials Strom erzeugen lässt. Dieser thermoelektrische Effekt ist schon lange bekannt, gilt aber bislang als ineffizient: Mit heutigen Materialien lässt sich auf diese Weise nur sehr wenig Strom gewinnen. Ein wichtiger Teil des Projekts von Ibáñez ist es, die Suche nach geeigneteren Materialien zu beschleunigen. Dazu baut sie eine Hochdurchsatz-Infrastruktur, in der Hunderte Proben aufs Mal analysiert und weiterentwickelt werden können.

Die Hochdurchsatz-Infrastruktur ist ein komplexes Gebilde, das aus drei Teilen bestehen wird: dem Syntheseteil, dem Materialvorbereitungsteil und dem Messteil. In den Syntheseteil geben die Forschenden ein pulverförmiges Material, das sie für thermoelektrisch aussichtsreich halten. Daraus entstehen nun Dutzende oder Hunderte von Varianten, die sich bloss in Details auf der Nanoebene unterscheiden, aber unterschiedliche Eigenschaften aufweisen können.

Im Materialvorbereitungsteil werden die Pulver in eine Art Tinten umgewandelt und auf Folien gesprayt. Die Folien durchlaufen eine Wärmebehandlung und werden – im Messteil – untersucht. Die Resultate der Messungen werden in einen Rechner eingespeist und dort mittels eines maschinellen Lernsystems ausgewertet. «Die künstliche Intelligenz hilft uns, in den Unmengen von Daten jene Veränderungen zu finden, die besonders aussichtsreich sind», sagt Maria Ibáñez. Momentan arbeiten die Forscherin und ihr Team vor allem am Materialvorbereitungsteil des Geräts. Ein Prototyp steht, bald wird er einsatzfähig sein. «Das vergangene Jahr war das Jahr, in dem unsere Hochdurchsatz-Infrastruktur abzuheben begann», sagt Ibáñez.

Als Forscherin finde sie es faszinierend, effizientere Materialien zu suchen und Energie in einer neuen, nachhaltigeren Art zu nutzen, sagt die Forscherin. Aber sie finde es wichtig, sich nicht nur auf den technischen Fortschritt zu verlassen. Der grösste Hebel, den wir bei der Nachhaltigkeit hätten, seien Verhaltensänderungen. «Es ist sehr schwierig, 20 Prozent Energie mit Technologie zu sparen. Aber es ist sehr einfach, 20 Prozent Energie zu sparen durch unser Verhalten.»

Das gilt auch im Labor. Früher, erzählt Ibáñez, habe man Experimente stets unter den dafür optimalen Bedingungen durchgeführt – egal wie energieintensiv diese waren. «Heute testen wir, ob ein Experiment oder ein Material mit weniger Energieaufwand und Verbrauch immer noch funktioniert.» Ihr Team habe im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt auf das Recycling von Lösungsmitteln gelegt. «Wir stellen unsere Pulver in speziellen Lösungsmitteln her und separieren sie dann davon», erzählt die Forscherin. «Bislang haben wir die Lösungsmittel weggeworfen. Nun versuchen wir, sie mehrmals zu verwenden.» Tatsächlich habe sich gezeigt, dass mit einem Lösungsmittel vier bis fünf Mal qualitativ hochstehende Materialien produziert werden können. Das bedeutet eine Abfallreduktion von mindestens 75 Prozent.

Bei der Thermoelektrik geht es laut Ibáñez zwar nicht um die ganz grossen Energieeinsparungen auf einen Schlag. Aber wenn es gelingt, die Technik mittels günstigerer und effizienterer Materialien konkurrenzfähig zu machen, kann sie trotzdem grosse Effekte haben. Mit ihrer Hilfe könnte man intelligente Sensoren mit Energie versorgen, die dereinst im Haushalt oder Büro Temperatur, Helligkeit, Luftdruck oder Feuchtigkeit überwachen. Auch kleine elektronische Geräte lassen sich dereinst vielleicht auf diese Weise aufladen. Oder, da die Thermoelektrik reversibel ist, gar abkühlen. «Die Transistoren elektronischer Geräte müssen ständig gekühlt werden», sagt Ibáñez. Die heutige Kühltechnik beruht auf Ventilatoren. «Aber auf kleinster Ebene funktioniert das nicht gut, vielleicht eröffnet die Thermoelektrik da neue Horizonte.»

Thermoelektrische Materialien

Ob im Computer, im Kühlschrank, an einem Fenster oder auf dem menschlichen Körper: Überall, wo Temperaturunterschiede bestehen, lässt sich daraus theoretisch Strom gewinnen. Bis heute ist die Methode aber ineffizient und teuer. Die Physikerin Maria Ibáñez will das mit ihrer Forschungsgruppe am «Werner Siemens-Zentrum zur Erforschung thermoelektrischer Materialien» am Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) ändern. Sie sucht nach neuen Materialien, die dank genau definierter Nanostrukturen die gewünschten Eigenschaften aufweisen.

Mittel der Werner Siemens-Stiftung

8 Mio. Euro

Projektdauer

2020–2038

Projektleitung

Prof. Dr. Maria Ibáñez, Institute of Science

and Technology Austria (IST Austria)

Äusserst «genügsame» Mikrochips

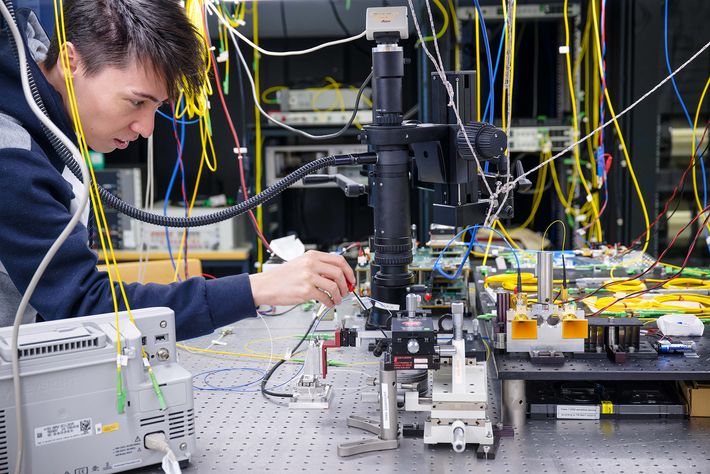

Um neue Horizonte für elektronische Bauelemente geht es auch in der Arbeit von Jürg Leuthold am Zentrum für Einzelatom-Elektronik und -Photonik an der ETH Zürich, das von der Werner Siemens-Stiftung unterstützt wird. Er tüftelt an einem völlig neuartigen Mikrochip, auf dem die Schaltung statt wie bisher durch Elektronen auf der Basis einzelner Atome oder Ionen erfolgt.

Gerade im Bereich der digitalen Geräte ist der Energiebedarf in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Immer bessere Geräte und immer neue Möglichkeiten steigern den Bedarf. Ein Beispiel dafür seien Programme, die künstliche Intelligenz einsetzen, sagt Jürg Leuthold. «ChatGPT und Co. funktionieren extrem gut – aber sie werfen für die einfachsten Fragen ihre gesamte Suchmaschinerie an. Das verbraucht enorm viel Energie.»

Genau hier könnte das Projekt des Einzelatom-Schalters wertvoll sein. «Wir gehen damit die nächste Generation Mikrochips an, die eine Effizienzsteigerung um den Faktor 100 oder gar 1000 bringen kann», sagt Leuthold. Das bedeute nicht, dass die Gesellschaft dann 1000 Mal weniger Energie für die Kommunikation verbrauche als heute. «Denn es werden gleichzeitig auch neue Technologien entwickelt, welche mit weniger Energie mehr leisten.» Als gutes Zeichen wertet er, dass gemäss Studien der weltweite Energieverbrauch für Kommunikation seit etwa zwei Jahren erstmals konstant blieb. «Nicht weil die Nachfrage nachgelassen oder die übermittelte Datenmenge kleiner wurde, sondern weil neue Innovation zu Einsparungen geführt hat.» Sprich: Die Innovation hin zu energiesparenden Geräten und Techniken scheint erstmals den wachsenden Kommunikationshunger ausgleichen zu können.

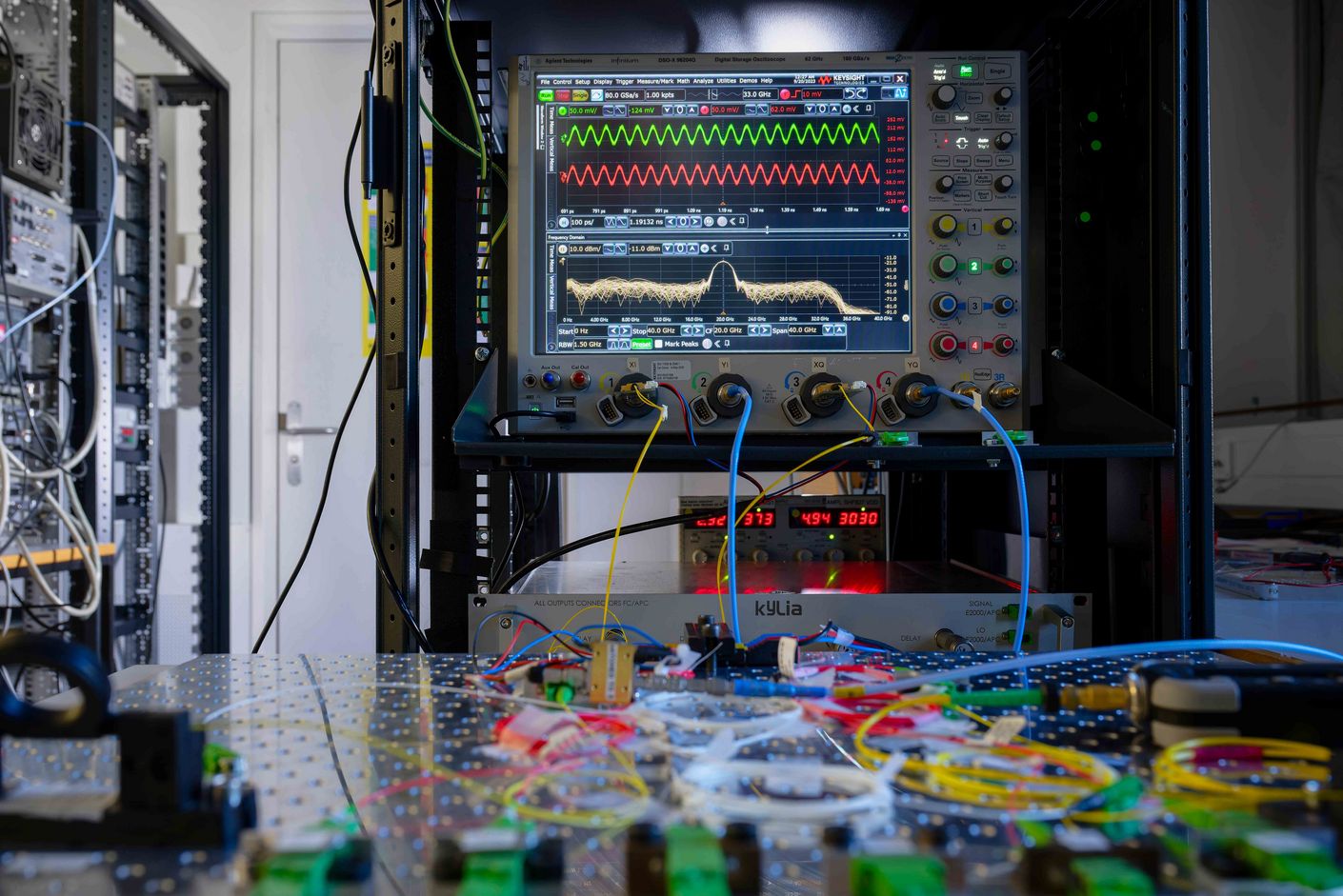

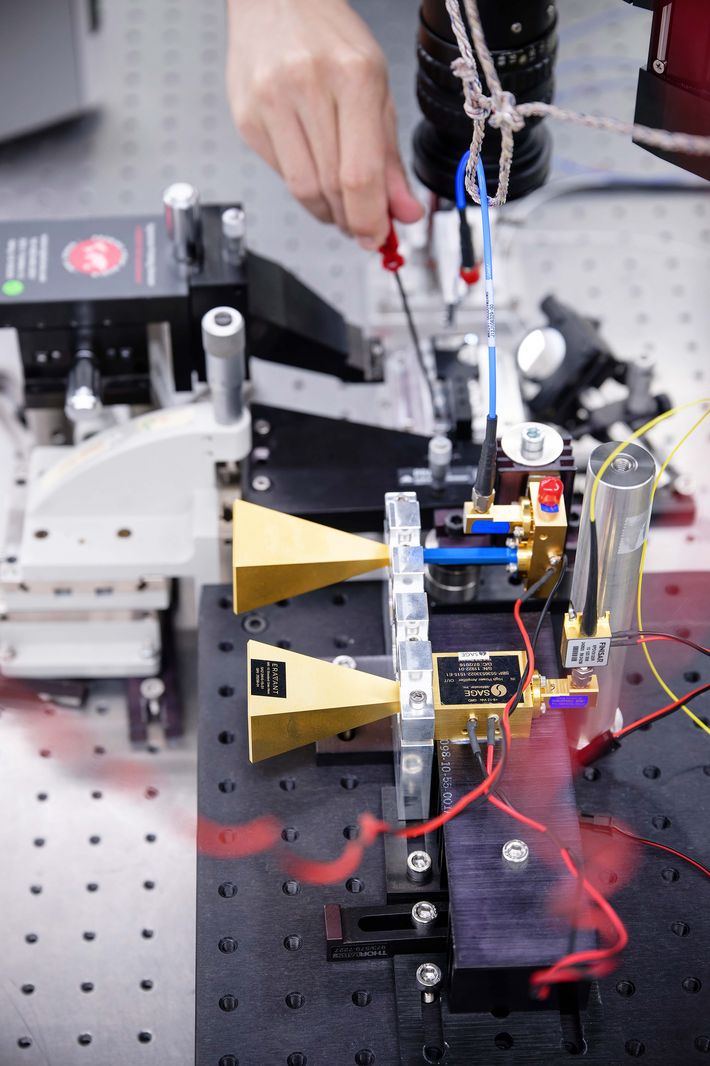

Leutholds Gruppe ist bei dieser innovativen Forschung vorne dabei. Eines ihrer Spezialgebiete sind sogenannte Modulatoren – Schlüsselelemente der Kommunikationsinfrastruktur, die elektrische Signale auf Laserstrahlen kodieren. Modulatoren, welche elektrische Signale in optische Signale umwandeln, sind entscheidend in der heutigen Informationswelt. Denn auf der einen Seite liegen die Informationsdaten auf unseren Geräten, im Mobiltelefon oder in einem Datencenter in elektronischer Form vor. Auf der anderen Seite verläuft die Verteilung der Daten über Glasfasernetze, in denen Photonen, also optische Signale, die Rolle des Informationsträgers übernehmen.

Laserstrahl statt Tiefseekabel?

Die Forschenden an der ETH Zürich haben sogenannte plasmonische Phasenmodulatoren entwickelt, die eine sehr schnelle und effiziente Umwandlung ermöglichen. Und sie haben demonstriert, dass sich diese Modulatoren in verschiedenen Konfigurationen für etliche Anwendungen eignen. In einer kürzlich publizierten Studie etwa beim Übergang von einem WLAN-Adapter auf eine Antenne vor dem Haus. «Ein Verstärkermechanismus konvertiert das Signal direkt», erklärt Leuthold. «Und das Ganze braucht einen Faktor 100 bis 1000 weniger Energie als ein traditionelles Modem.» Doktoranden seiner Gruppe haben mittlerweile auch ein Start-up gegründet, das solche Modulatoren zu kommerzialisieren versucht.

Neben den Modulatoren gibt es viele andere Teile, die für das Funktionieren eines Kommunikationsnetzwerks nötig sind. «In vielen Bereichen gibt es neue Impulse und Innovationen», sagt Leuthold. Seine Gruppe hat kürzlich auch aufgezeigt, welch tiefgreifende Veränderungen solche Innovationen in der Kommunikationswelt herbeiführen können. Mit einem Test zwischen dem Jungfraujoch und Bern wiesen sie nämlich nach, dass sich mittels optischer Datenkommunikationslaser Datenmengen von bis zu einem Terabit pro Sekunde über grosse Luftstrecken übertragen lassen.

Das war ein wichtiger Test, um zu zeigen, dass man von einem Satelliten aus die Information auch über grosse Distanzen in der Atmosphäre übertragen kann. «Im Weltall kann man mit solchen Lasern schon heute einfach kommunizieren», sagt Leuthold. Aber in der Atmosphäre stören Luftturbulenzen die Übertragung. Mit einer Kombination von verschiedenen Innovationen haben er und seine europäischen Partner es nun geschafft, die grossen Datenmengen trotz dieser Störungen auslesbar zu machen. Wenn die Technik den Schritt zur Anwendung schafft, wird sie die enorm teuren Tiefseekabel ersetzen, die heute das Rückgrat der weltweiten Internetverbindungen bilden.

Und wer weiss, vielleicht gelingt Leutholds Gruppe mit dem WSS-Projekt der Einzelatom-Schaltung bald ein weiterer Coup. Das Projekt ist auf gutem Weg dazu. Bereits früher konnten die Forschenden aufzeigen, dass die neue Methode zu enormen Effizienzsteigerungen führen kann. Im vergangenen Jahr haben sie nun eine Studie publiziert, die nachweist, dass Atomschalter sich auch punkto Geschwindigkeit mit herkömmlichen Schaltern messen können.

Wahnsinnstempo beim Schalten

Die Geschwindigkeit ist eine wichtige Kennzahl. Wenn Atomschalter beim Ein- und Ausschalten langsam reagieren, können sie noch so klein sein – sie werden sich nicht durchsetzen. Leuthold und seinem Team gelang es, diesen Wert auf unter 20 Pikosekunden zu senken. Eine Pikosekunde ist ein Millionstel einer Millionstelsekunde. Das liegt in der Grössenordnung der heutigen Silizium-Chips. Die Schaltgeschwindigkeit ist künftig also kein Argument mehr, das gegen Atomschalter spricht.

Der zweite Durchbruch, der den Forschenden im vergangenen Jahr gelang, betrifft die Schaltungstypen. In der Elektronik unterscheidet man zwischen volatilen und nicht volatilen Schaltern. Volatile Schalter klappen nach der Aktivierung wieder zurück. Nicht volatile Schalter bleiben so lange aktiviert, bis man ihren Zustand wieder ändert. Dem Team um Leuthold gelang es nun erstmals, mit seiner Atomschalter-Methode beide Arten von Schaltern zu bauen. «Das ist wichtig, weil wir so unseren Werkzeugkasten erweitern», sagt Leuthold.

In den nächsten Jahren geht es nun darum, unterschiedliche Elemente zu verbinden. «Bisher haben wir immer den einzelnen Schalter angeschaut», sagt Leuthold. «Aber letztlich müssen mehrere Schaltelemente miteinander verknüpft werden, damit wir eine Funktion realisieren können.» Eine Funktion, die auf clevere Art dazu beitragen könnte, den künftigen Energieverbrauch zumindest im Zaum zu halten.

Revolutionärer Einzelatomschalter

Von der Kaffeemaschine bis zum Grossrechner – Mikrochips sind in praktisch jedem technischen Gerät zu finden. Die Chips wurden in den letzten Jahren zwar kleiner und schneller, doch mittlerweile stösst die Miniaturisierung an ihre Grenzen und ihr hoher Energieverbrauch wird zum Problem. Forscherinnen und Forscher des Zentrums für Einzelatom-Elektronik und -Photonik an der ETH Zürich und am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) tüfteln deshalb an einem völlig neuartigen Mikrochip auf atomarer Basis.

Mittel der Werner Siemens-Stiftung

12 Mio. Schweizer Franken

Projektdauer

2017–2025

Projektleitung

Prof. Dr. Jürg Leuthold,

Direktor des Instituts für Elektromagnetische Felder, ETH Zürich