Thermoelektrik – vom All in den Alltag

Die Physikerin Maria Ibáñez verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Sie will in acht Jahren neue thermoelektrische Materialien finden oder entwickeln, die viel besser als bisherige Materialien elektrischen Strom aus Temperaturunterschieden erzeugen.

Die Thermoelektrizität ist ein altbekanntes physikalisches Phänomen. Sie funktioniert nach den folgenden Grundprinzipien: Ist die eine Seite eines Materials warm und die andere kalt, kommt es zu einer Ansammlung von Elektronen auf der kälteren Seite – zu einer elektrischen Spannung. Wird das Material an einen Schaltkreis angeschlossen, können die Elektronen fliessen – dieser Elektronenfluss ist per definitionem elektrischer Strom. Die Energie – die sogenannte Thermokraft –, die vom thermoelektrischen Material generiert wird und für das Betreiben elektrischer Geräte wie beispielsweise einer Glühlampe genutzt werden kann, ist nur sehr gering. Sie misst nur wenige Mikrovolt pro Kelvin Temperaturunterschied. So kann der «thermoelektrische Effekt», auch 200 Jahre nachdem er vom deutschen Physiker Thomas Johann Seebeck zum ersten Mal beschrieben worden ist, nicht im grossen Stil für die Produktion von Strom genutzt werden. Die bisher verwendeten thermoelektrischen Materialien sind schlicht zu wenig effizient.

Aus Nanopartikeln werden Bausteine

Die Physikerin Maria Ibáñez und ihr interdisziplinär zusammengesetztes Team suchen nun nach neuen, künstlich hergestellten thermoelektrischen Materialien, die mit einem Minimum an Temperaturunterschied ein Maximum an Strom erzeugen können. Dazu verbinden die Forscherinnen und Forscher Molekularkomplexe und Nanopartikel zu Bausteinen, aus denen sie dann neuartige thermoelektrische Materialien, sogenannte Metamaterialien, herstellen, und diese auf ihre thermoelektrischen Eigenschaften testen.

Von heiss bis kalt

Wärme kann mithilfe thermoelektrischer Materialien theoretisch immer und überall, wo Temperaturunterschiede bestehen, in Elektrizität umgewandelt werden: in Automotoren, bei Fenstern, in Wasserleitungen, am menschlichen Körper, bei Laptops oder Ladegeräten. «Wir könnten ganz viele Temperaturunterschiede in ganz verschiedenen Lebensbereichen nutzen, um daraus Elektrizität zu machen, wenn wir effiziente und kostengünstige thermoelektrische Materialien besässen», erklärt die Physikerin. Doch wird sich höchstwahrscheinlich für jede Anwendung ein anderes thermoelektrisches Material als optimal erweisen. Bei einer Anwendung an Kleidungsstücken zum Beispiel bräuchte es ein thermoelektrisches Material, das bei Zimmertemperatur am besten funktioniert; in Automotoren hingegen müsste das gesuchte Material bei rund 500 Grad Celsius zur Höchstform auflaufen. «Wir interessieren uns für alle Temperaturbereiche», sagt Ibáñez.

Zuverlässig und wartungsfrei

Wenn Strom fliesst, verpufft bisher immer viel Energie in Form von Wärme – man denke nur an Netzteile, Smartphones oder Computer, die in Betrieb warm werden. Aber auch der Energieverlust bei der Erzeugung von Elektrizität ist enorm: Mehr als 60 Prozent aller in Europa erzeugten Energie geht als Abwärme an die Umwelt verloren. «Wenn wir ein Material fänden, das diese Abwärme auffängt und mittels thermoelektrischer Generatoren wieder in Strom umwandelt, könnten wir aus praktisch allem Energie gewinnen», überlegt Ibáñez. «Das ist unser grosser Traum – aber er ist etwas unrealistisch. Realistischer ist es, kleinere elektrische Bestandteile wie Fernbedienungen oder Temperaturkontrollen mit Thermoelektrik laufen zu lassen.» In der Informatik könnten so Computer oder andere elektrische Geräte mithilfe der Thermoelektrik gekühlt werden. Auch in der Landwirtschaft sieht Ibáñez Anwendungsmöglichkeiten: Feuchtigkeitssensoren im Boden könnten den Bauern melden, wann ein Feld bewässert werden muss. «Der Vorteil von Thermoelektrik besteht darin, dass sie sehr zuverlässig und betriebssicher funktioniert. Man muss nichts aufladen, benötigt kein Licht, keinen Wind und keinen Unterhalt – nichts, ausser einer Temperaturdifferenz. Thermoelektrik liefert zwar keine riesigen Strommengen, aber sie ist konstant und absolut geräuschlos; ausserdem ist sie ‹umkehrbar›, das heisst: Dasselbe Gerät kann sowohl zum Kühlen als auch zur Stromerzeugung genutzt werden.»

Thermoelektrik im Weltall

Als Beispiele, dass Thermoelektrik über viele Jahre wartungsfrei funktioniert, erwähnt Maria Ibáñez bestehende Anwendungen in der Raumfahrt. So senden die Raumsonden Voyager 1 und 2, die Mitte der 1970er-Jahre losflogen und mittlerweile unser Sonnensystem hinter sich gelassen haben, weiterhin Daten aus ihrer interstellaren Umgebung. Das thermoelektrische Gerät, das die Energie erzeugt, funktioniert nun schon seit mehr als vierzig Jahren, ohne Wartung oder Zutun von aussen.

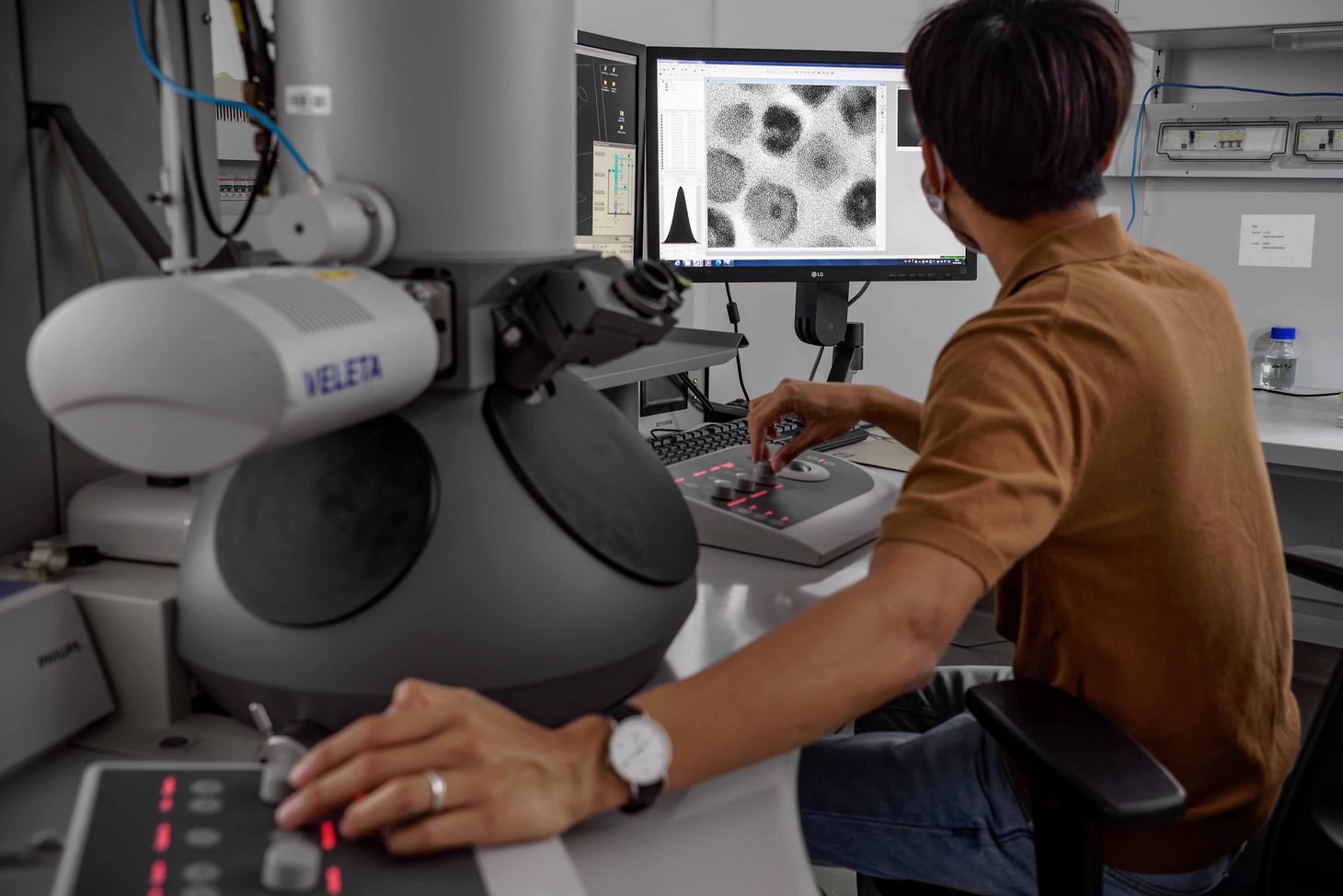

Neue Nanomaterialien

Die neuen, optimierten thermoelektrischen Materialien stellt Ibáñez aus Materialvorstufen im Nanobereich her. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter. Nanopartikel sind also unvorstellbar winzig – «etwa so klein wie ein Millionstel eines Haardurchmessers», erklärt Maria Ibáñez. Sie können auf natürlichem Weg entstehen, etwa bei einem Vulkanausbruch oder Waldbrand. In der Forschung werden Nanopartikel im Labor hergestellt, und zwar mit ausserordentlicher Präzision und Kontrolle. Ibáñez und ihr Team synthetisieren sie aus Metallen oder Halbleitern und aus Kombinationen davon. Grösse, Oberfläche, Komposition und vieles mehr können variiert werden, was zu neuen Eigenschaften der neuen Nanopartikel führt. «Ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften ändern sich. Zum Beispiel die chemische Reaktionsfähigkeit, die elektrische Leitfähigkeit oder die thermodynamischen Eigenschaften», erklärt Ibáñez. Die Nanopartikel aus dem Labor lassen sich zu grösseren Kristallen formieren, die oft völlig andere Eigenschaften aufweisen als die Ausgangspartikel. «Wir benutzen die von uns geschaffenen Nanokristalle als Bausteine», sagt Ibáñez, «sie lassen sich wie Legosteine auf unzählige Arten kombinieren und variieren.» So tasten sich die Forschenden mithilfe verschiedener chemischer und physikalischer Verfahren an neue Materialien mit möglichst guten thermoelektrischen Eigenschaften heran.

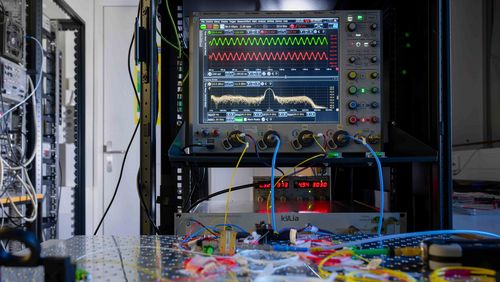

Hochdurchsatz-Analysen

Welche Eigenschaften haben die künstlich hergestellten Nanokristalle? Eignen sie sich als thermoelektrisches Material? Funktionieren sie besser bei hohen Temperaturen oder bei tiefen? Um die Nanomaterialien genau zu charakterisieren, werden sie durchgetestet. Bisher geschah das in teils monatelanger Handarbeit im Labor. «Um diesen Prozess zu beschleunigen, entwickeln wir derzeit eine Hochdurchsatz-Testinfrastruktur», sagt Ibáñez. In ihrem neuen Chemielabor, in das sie 2021 umziehen kann, wird die sogenannte High Throughput Experimentation (HTE) möglich sein. Ibáñez' Forschungsgruppe wird damit zu den paar wenigen Gruppen weltweit aufschliessen, die computergestützte Hochdurchsatzverfahren nutzen, um thermoelektrische Hochleistungsmaterialien zu identifizieren. HTE wird es den Forschenden ermöglichen, grosse Mengen an Ausgangsmaterialien parallel auf verschiedene Parameter hin zu testen. «Das wird die Produktion der verschiedensten Nanomaterialien in unterschiedlichen Zuständen sehr beschleunigen», sagt Ibáñez. Sie sucht deshalb im nächsten halben Jahr einen Ingenieur, mit dem sie zusammen das HTE-System designen kann. Ibáñez’ Forschungsprojekt lebt, wie es am IST Austria üblich ist, von der interdisziplinären Zusammenarbeit.

Text: Brigitt Blöchlinger

Fotos: Felix Wey