Unterwegs im Quantenzeitalter

Willkommen in der Nanowelt – und damit im Reich der Quantenphysik. Hier gelten andere Regeln als in unserer sichtbaren Realität. Nanoteilchen und -materialien besitzen nämlich Eigenschaften, die völlig neue Möglichkeiten eröffnen – etwa: rasend schnelle Quantencomputer zu bauen. Das CarboQuant-Team um Projektleiter Roman Fasel an der Empa, dem Eidgenössischen Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und Technologieentwicklung, will diese Eigenschaften nutzen und Nanomaterialien entwickeln, die die Quantentechnologie alltäglich machen könnten. Eine Reportage aus den Hightech-Hallen der Empa in Dübendorf bei Zürich.

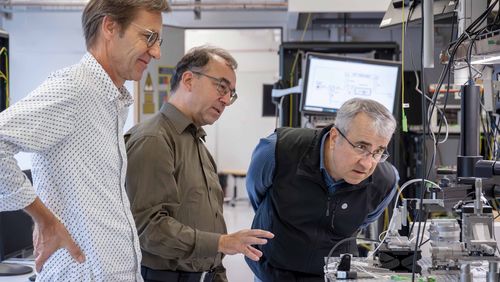

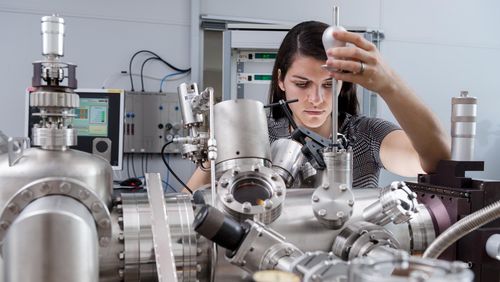

Metallisch glänzend steht eine grosse, seltsame Maschine mitten im Raum – das Rastertunnelmikroskop. Wo sich die «Gucklöcher» befinden, ist nicht auf Anhieb ersichtlich; auffallend ist vor allem ein Gewirr aus Rohren, Schläuchen, Schrauben, Platten, Kabeln. Doch Gabriela Borin Barin kennt sich aus. Die Chemikerin und Materialingenieurin im CarboQuant-Team am nanotech@surfaces Laboratory der Empa nähert sich einem der kreisrunden Sichtfenster, schaut ins Rastertunnelmikroskop hinein und dreht gleichzeitig mit der Hand an einem Griff. So kann sie eine feine Zange im Inneren, wo ein nahezu perfektes Vakuum herrscht, bewegen. Vorsichtig führt Gabriela Borin Barin nun mithilfe des Griffs die Zange tiefer ins Rastertunnelmikroskop hinein und nimmt damit aus einem winzigen Gestell eine Materialprobe.

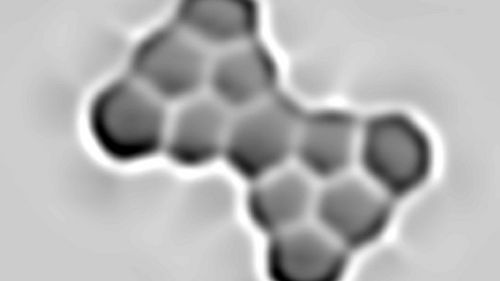

Was Borin Barin gleich vermessen wird, ist ein Material, das es zuvor nicht gab. Auf einer Goldfolie hat die Forscherin durch chemische Reaktionen eine bestimmte Struktur aus Kohlenstoff wachsen lassen: ein langes, dünnes Band, das aus einer einzigen Schicht von vernetzten Atomen besteht – eine Nanostruktur. Borin Barin hat sie nach ihren Vorstellungen hergestellt. Mit solchen Kohlenstoff-Nanobändern wollen Borin Barin und ihre Kolleginnen und Kollegen des CarboQuant-Projekts der Empa in Dübendorf, Schweiz, zukünftig ganz neuartige elektronische Bauteile erschaffen. Elektronische Bauteile, die auf Quantenzuständen beruhen und so leistungsfähig sind, dass sie heutige Supercomputer so bescheiden wie Taschenrechner aussehen lassen werden.

Kleinstmögliche Dimensionen

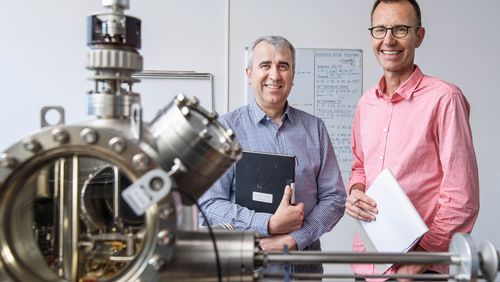

Zur Veranschaulichung kramt Oliver Gröning, stellvertretender Leiter des CarboQuant-Teams, sein Smartphone aus der Hosentasche. «Das sieht modern aus, aber die Technologie hier drin ist 50 Jahre alt», sagt Gröning. «Zwar sind die Prozessoren in unseren heutigen elektronischen Geräten immer kleiner und schneller geworden, aber an der Physik, auf der sie beruhen, hat sich nichts geändert.»

Mit dem CarboQuant-Projekt wollen die Forschenden nun einen Schritt weiter gehen. Beziehungsweise einige Dimensionen kleiner werden. Denn wenn man sich in die Nanowelt begibt, erweitert sich die klassische Physik zur Quantenphysik. «Die fängt bei einer Grössenordnung von etwa 10 Nanometern an», sagt Gröning. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter. Zum Vergleich: Ein einzelnes menschliches Haar ist rund 70 000 Nanometer dick.

Andere Regeln

In der Nanowelt gelten andere Regeln als in unserer sichtbaren Realität: Im Reich der Quantenphysik gibt es beispielsweise Teilchen, die gleichzeitig mehrere Eigenschaften, die sich in der klassischen Physik widersprechen, besitzen; oder zwei Teilchen können weit auseinanderliegen und dennoch miteinander gekoppelt sein und sich gegenseitig beeinflussen. «Solche Quanteneffekte wollen wir ausnutzen», sagt Gröning. Dazu müssen die Forschenden ihre Materialien bis in die Nanodimensionen hinab kontrollieren können, und das heisst: aufs Atom genau.

Einzelne Atome unterscheiden

Im Labor dreht Gabriela Borin Barin vorsichtig weiter am Griff des Rastertunnelmikroskops und bewegt die Zange mit der Materialprobe an die richtige Stelle für die Messung. Mit blossem Auge sieht sie die Nanostrukturen nicht, nur das Goldplättchen, auf dem sie synthetisiert wurden.

Die Messung ist eine höchst sensible Angelegenheit. «Auf Vibrationen reagiert das Rastertunnelmikroskop extrem empfindlich», erklärt Borin Barin. Deshalb befindet sich die Anlage im Untergeschoss des Laborgebäudes, wo es am wenigsten Vibrationen gibt. Zusätzlich steht sie auf einem «Gestell», das mit einem System bestückt ist, das auch die kleinsten Vibrationen auffängt. So liefert das Rastertunnelmikroskop den Forschenden ein Bild ihrer Materialkreationen in einer derart hohen Auflösung, dass sie darin einzelne Atome unterscheiden können.

Jede Form ein neues Material

Die Form ihrer Nanobänder ist nicht zufällig gewählt. Das Potenzial liegt in den langen Seitenrändern. Die Struktur dieser Ränder definiert die quantenelektronischen Eigenschaften. So unterscheiden sich die verschiedenen Nanobänder, die das Team bisher entworfen und synthetisiert hat, nur an den Rändern der Strukturen, und dennoch besitzen sie fundamental unterschiedliche elektronische Eigenschaften. «Indem wir die Form der Nanobänder leicht verändern, schaffen wir ein völlig neues Material», erklärt Gröning.

Doch wozu dient das? Um das zu verstehen, hilft der Vergleich mit der klassischen Elektronik, die auf Bits beruht. Diese kleinsten Recheneinheiten können einen von zwei Zuständen aufweisen: 0 oder 1. In der Quantenwelt dagegen können sich diese Zustände überlagern: Möglich sind 0, 1 oder beide Zustände gleichzeitig. Darum können Schaltkreise aus den Bausteinen eines Quantencomputers, sogenannte Qubits, nicht nur eine Rechenoperation nach der anderen durchführen wie Schaltkreise, die mit Bits rechnen, sondern mehrere gleichzeitig. Dadurch steigt die Leistung eines Quantenrechners mit jedem Qubit exponentiell an.

Ein anderer Quanteneffekt ist die Kopplung von Teilchen, in der Fachsprache Quantenverschränkung genannt. Die Quantenverschränkung lässt sich für die Programmierung eines Quantencomputers oder für extrem sichere Verschlüsselungen verwenden.

Solche nützlichen Quanteneffekte können die Empa-Forschenden auch ihren CarboQuant-Nanobändern verleihen. Im Speziellen interessieren sie sich für den sogenannten Drehimpuls von Elektronen, den Elektronenspin. Bereits hat das Team herausgefunden: Mit der richtigen Struktur der Nanobänder lassen sich die Elektronenspins der beiden Seitenränder miteinander koppeln. Dadurch entsteht eine Art Autobahn für Spin-Zustände, vergleichbar mit der «Autobahn» für elektrische Ladung bei der herkömmlichen Elektronik. «Wenn wir es schaffen, diese Spin-Zustände zu kontrollieren, können wir sie auch für quantenelektronische Bauteile nutzen», sagt Gröning.

Synthese im Hochvakuum

Im Labor hat Gabriela Borin Barin alles so vorbereitet, dass sie die Messung ihres neu entwickelten Nanobands starten kann. Durch das Bullauge des Rastertunnelmikroskops kann man knapp die feine Nadel aus einer Platin-Iridium-Legierung erkennen, welche die Probe während der Messung abtasten wird. Dabei fliessen Elektronen von der Nadelspitze über einen winzigen Abstand zur Probe, was zu einem messbaren Strom führt. Der sogenannte Tunneleffekt erlaubt es, das neue Nanoband aufs Atom genau abzubilden. Die Messung ist so sensibel, dass sie unter Hochvakuum ablaufen muss. In einigen Stunden wird Borin Barin das Abbild ihres Nanobands sehen.

Auch die Synthese der Nanobänder findet unter Vakuum statt, genauer gesagt, in einer Synthesekammer, die von der Mikroskopkammer getrennt ist. Borin Barin transferiert die Ausgangsmaterialien – also die Goldfolie und die Vorläufermoleküle –, die sich zu einem Nanoband verbinden sollen, durch eine Art Lüftungsschacht in das System. Dieser lässt sich öffnen und danach verhältnismässig rasch wieder unter Vakuum setzen, um die Materialien in das Ultrahochvakuum der Synthesekammer zu transferieren. «Müssten wir die Synthesekammer selbst öffnen, würde es jedes Mal eine ganze Woche dauern, bis die Anlage wieder einsatzbereit ist», erklärt die Chemikerin.

Die Syntheseprozedur selbst besteht aus einer Abfolge von verschiedenen Kühl- und Heizschritten, bis zu einer Höchsttemperatur von 400 Grad Celsius. Wollen die Forschenden eine bestimmte neue Struktur herstellen, müssen sie erst Schritt für Schritt die dafür nötigen Bedingungen herausfinden. Dabei nutzen sie das Rastertunnelmikroskop auch für die Überprüfung, ob die gewünschten Reaktionen tatsächlich ablaufen und die entworfene Nanoband-Struktur entsteht.

Der Schlüssel zum Erfolg

In einer Ecke des Labors ist ein weiteres kleineres Gerät aufgebaut, das entfernt an eine Tauchkugel erinnert. Diese Maschine führt Syntheseprozesse automatisiert durch. Die hier synthetisierten Nanobänder lassen sich in die normale Umgebungsatmosphäre transferieren. So können sie ausserhalb der Vakuumkammer auf ihre optischen und elektronischen Eigenschaften hin analysiert und in elektronische Bauteile integriert werden.

Die Forschenden arbeiten schon seit Längerem an der Entwicklung dieser hoch präzisen Synthesemethoden für ihre Nanobänder. Vor drei Jahren begannen sie zu verstehen, wie genau sie die Nanostrukturen entwerfen müssen, damit stabile Spin-Quanteneffekte entstehen. «Das ist der Schlüssel für die weitere Entwicklungsarbeit», sagt Gröning. «Inzwischen sind wir so weit, dass wir komplexe Quantenzustände fest in die Nanostrukturen einschreiben können. Nun wartet die grosse Herausforderung auf uns, diese Quantenzustände zu kontrollieren und weiterzuentwickeln.» Dank der finanziellen Unterstützung der Werner Siemens-Stiftung können sie diese Herausforderung nun in den kommenden zehn Jahren in weitere Erfolge umwandeln.

Text: Santina Russo

Fotos: Felix Wey