Wanted: gigantische Rechenpower

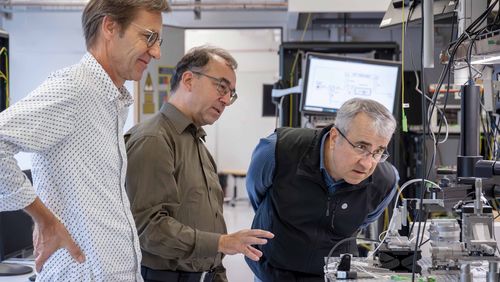

Die Entwicklung neuer Nanomaterialien für die Quantentechnologie ist längst zum Wettlauf geworden. Daran beteiligen sich neben dem CarboQuant-Team zahlreiche weitere Forschende und Firmen auf der ganzen Welt. Wie unterscheidet sich das CarboQuant-Projekt der Empa in der Schweiz von den anderen und was ist sein Ziel? Antworten darauf geben Projektleiter Roman Fasel, der dem nanotech@surfaces Laboratory vorsteht, und der stellvertretende Projektleiter Oliver Gröning.

Weltweit sind Physiker und Ingenieure auf der Jagd nach Quanteneffekten.

Warum dieser unglaubliche Hype?

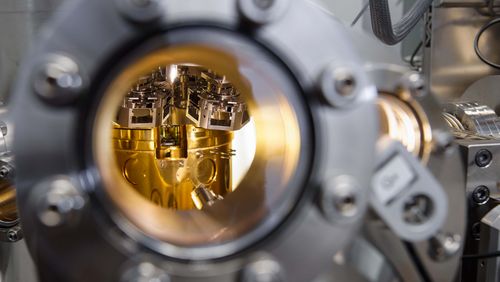

Roman Fasel: Der Schritt hin zur Quantentechnologie ist schlicht die letzte wirkliche Grenze, die wir in der Elektronik noch überschreiten können. Durch die enormen Fortschritte der letzten Jahre in der Nanotechnologie ist dieses Ziel in Reichweite gekommen. Wahrscheinlich ist es dieser Pioniergeist, der viele motiviert. Inzwischen können wir die komplexen Strukturen unserer Nanobänder so präzise konstruieren, wie es nötig ist, um Quanteneffekte zu nutzen und zu manipulieren – in einer Grössenordnung, in der ein einzelnes Atom einen gewaltigen Unterschied ausmacht. Tiefer ins Detail können elektronische Bauteile nicht mehr gehen.

Wenn über Quantentechnologie gesprochen oder geschrieben wird, geht es meistens um Quantencomputer und die erwartete Explosion der Rechenpower mit einem solchen Gerät. Aber wozu benötigen wir überhaupt mehr Rechenpower?

Fasel: Das ist eine berechtigte Frage. In der Tat konnte man Rechner in den letzten fünfzig Jahren auch mit der heutigen Halbleiter-Technologie immer leistungsfähiger bauen – man muss sich das mal vorstellen: Heute hat jedes Smartphone mehr Rechenpower, als anno dazumal für die Mondlandung verwendet wurde. Dennoch gibt es noch viele Probleme, die unsere Computer nicht lösen können.

Zum Beispiel?

Fasel: Zum Beispiel Wettervorhersagen, die über einen längeren Zeitraum als ein paar Tage zuverlässig sind, oder genauere globale Klimaprognosen. Um präzisere Vorhersagen machen zu können, müsste man die Modelle, die diese Phänomene beschreiben, viel kleinräumiger und detailreicher rechnen können. Nur: Wenn kleinräumiger gerechnet wird, steigt auch die benötigte Rechenkapazität an, und zwar nicht linear, sondern exponentiell. Da kommen unsere heutigen Computer rasch an ihre Grenzen. Von genaueren Modellrechnungen würden auch viele andere wissenschaftliche Bereiche oder der Finanzsektor profitieren.

Oliver Gröning: Das ist genau der Clou an einem Quantencomputer: dass seine Rechenpower mit jedem Qubit exponentiell steigt. Bei konventionellen Computern ist das anders, hier steigt die Prozessorgeschwindigkeit linear an. Doch damit hinkt man exponentiell skalierenden Herausforderungen immer hinterher. Solche Probleme kann man nur mit einem ebenfalls exponentiell skalierenden Rechensystem richtig angehen, mit einem Quantencomputer.

Auf der Suche nach den richtigen Materialien für die Quantenelektronik wollen Sie sich auf Strukturen aus Graphen konzentrieren – ein Material, das nur aus Kohlenstoff besteht. Schränken Sie sich dabei nicht enorm ein?

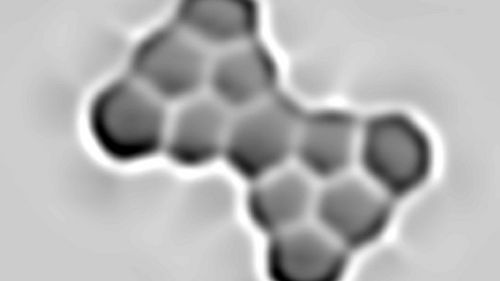

Gröning: Nein, denn Kohlenstoff ist ja nicht irgendein Element. Der Mensch besteht zu etwa 18 Prozent seines Körpergewichts aus Kohlenstoff, und jedes organische Molekül basiert darauf. Das liegt daran, dass dieses Atom ganz verschiedene chemische Verbindungen eingehen kann: Mal hat es vier Nachbarn, mal drei, mal zwei. In einer molekularen Struktur kann sich Kohlenstoff so beispielsweise zu eindimensionalen Ketten, zweidimensionalen Ebenen oder, wie beim Diamanten, zu geordneten 3D-Strukturen zusammenschliessen. Eine solche Flexibilität in der Struktur gibt es bei keinem anderen Material. Mit Kohlenstoff können wir eine Vielzahl neuer Geometrien entwerfen.

Wie gehen Sie dabei vor?

Gröning: Wir kehren die bisherige Vorgehensweise um. Bisher haben Forschende meist von den Materialien aus gedacht. In Experimenten oder mit Computersimulationen haben sie diese daraufhin untersucht, welche interessanten Eigenschaften sie aufweisen. Wir haben das Gegenteil vor: Zuerst definieren wir die gewünschten Eigenschaften und beschäftigen uns danach mit der Frage, in welcher Struktur wir diese wiederfinden und wie wir eine solche Struktur konstruieren können.

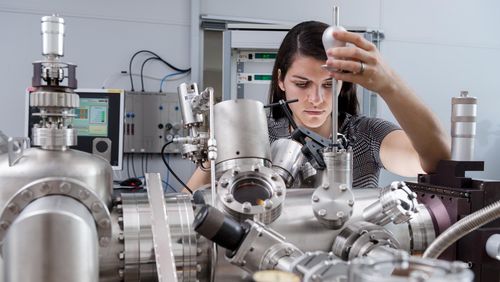

Fasel: Genau dazu möchten wir eine Technologieplattform entwickeln. Darauf sollen als Materialbasis die Nanobänder zu finden sein sowie das Know-how und die Infrastruktur, die für eine gezielte Weiterentwicklung nötig sind. Die Basis für die Plattform haben wir an der Empa in den letzten zwölf Jahren bereits geschaffen: Wir können unsere Graphen-Nanobänder gezielt herstellen, und wir haben ein Verständnis dafür entwickelt, wie wir deren Strukturen verändern müssen, um Quanteneffekte zu steuern. Nun wollen wir diese Pfeiler zu einer Plattform erweitern.

Wie sehen die ersten Schritte zur Plattform aus?

Gröning: Zunächst wollen wir eine grössere Bibliothek aus verschiedenen Nanoband-Strukturen herstellen und eine gut funktionierende Infrastruktur und Methodik aufbauen, mit der die Nanobänder charakterisiert und weiterentwickelt werden können. Dazu ist viel Kleinarbeit nötig, die vielleicht nicht sofort spektakuläre Resultate liefert, aber unabdingbar ist, damit man weiterkommt.

Fasel: Auch darum benötigt unser Vorhaben eine langfristige Finanzierung, die über die sonst übliche Einzelprojektförderung über zwei, drei Jahre hinausgeht. Das ist wie bei der einstigen Entdeckung der Kontinente: Wenn man nur von Hafen zu Hafen segelt, kommt man nie über den Ozean. Dafür braucht es ein grösseres Schiff mit mehr Proviant – auch damit man nicht schon bei der ersten Flaute verhungert. Wo die Reise schliesslich hinführt, wissen wir heute noch nicht abschliessend. Das hat Magellan auch nicht gewusst, als er 1519 in See stach, um die Westroute zu den Gewürzinseln zu finden.

Dennoch: Die Konkurrenz ist riesig. Unternehmen wie IBM und Microsoft investieren Milliarden in die Entwicklung ihrer Quantentechnologien und -computer. Können Sie da mithalten?

Fasel: Nein, aber das ist auch gar nicht unser Ziel. Neben unseren Kohlenstoff-Nanobändern gibt es tatsächlich viele weitere Ansätze, und einige davon sind schon sehr weit. Beispielsweise gibt es schon äusserst empfindliche Messsensoren, die auf Quanteneffekten beruhen, ausserdem siliziumbasierte oder supraleitende Qubits, mit denen schon die ersten Quantencomputer gebaut wurden. Doch all diese Ansätze nutzen Phänomene, die nur bei extrem tiefen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt auftreten; darum benötigen solche Anlagen riesige und immens teure Kühlanlagen mit flüssigem Helium. Im Gegensatz dazu sind unsere Kohlenstoff-Nanobänder bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. Wir zielen damit bewusst nicht auf eine erste Generation von Quantentechnologien, sondern auf eine zweite: eine Quantentechnologie, die keine riesigen, teuren Kühlanlagen benötigt, nicht so viel Strom verbraucht und mit Kohlenstoff ein Element nutzt, das ungiftig, günstig und gut verfügbar ist. Kurz: eine Quantentechnologie,

die dereinst besser für die Anwendung im Alltag geeignet sein wird.

Interview: Santina Russo

Fotos: Felix Wey