«Das Potenzial ist enorm»

Elektronische Geräte haben in den letzten Jahrzehnten eine enorme Entwicklung durchgemacht. Doch nun stehe die Forschung an der Schwelle zu fundamental neuen Rechentechniken, sind sich Jürg Leuthold vom WSS-Projekt Einzelatomschalter und Roman Fasel und Oliver Gröning vom WSS-Projekt CarboQuant einig. Ein Gespräch über winzige Bauteile, grosse Herausforderungen und teure Mikroskope.

Herr Leuthold, Herr Fasel und Herr Gröning, Sie alle arbeiten daran, elektronische Bauteile noch kleiner und leistungsfähiger zu machen. Was werden Smartphones, Laptops und PCs in 20 oder 30 Jahren können?

Jürg Leuthold: Wir stehen vor einer Revolution. Die Halbleiter-Technologie in den heutigen Laptops, die CMOS-Technologie, begann mit den ersten Transistoren vor ungefähr 70 Jahren. Nun aber arbeiten wir an ganz neuen Ansätzen. Noch weiss niemand, welcher Ansatz sich durchsetzen wird oder wie die neue Technologie genau aussehen wird. Was wir aber sicher wissen: Es geht besser!

Herr Gröning, Herr Fasel, sehen Sie das auch so?

Oliver Gröning: Was Jürg Leuthold sagt, ist richtig. Die CMOS-Technologie lebt davon, dass man immer alles kleiner und kompakter macht. Zum Teil mit neuen Technologien, aber das Funktionsschema hat sich nie wirklich geändert. Nun aber arbeiten wir an neuen Funktionen, an neuen Arten, wie Signale in elektronischen Bauteilen erzeugt werden, wie diese also schlussendlich rechnen.

Roman Fasel: Um konkreter auf Ihre Frage zu antworten: Gerade weil wir an der Schwelle stehen zu einer grundsätzlich neu funktionierenden Rechentechnik, bin ich nicht überzeugt, dass unsere Laptops und Smartphones in 20 oder 30 Jahren Grössenordnungen schneller sein werden. Eine neue Technologie muss punkto Miniaturisierung und Leistungsfähigkeit zuerst wieder dorthin kommen, wo CMOS heute ist. Das wird dauern. Aber die neue Technik wird sehr viel energieeffizienter sein.

Wie sehen die neuen Ansätze aus?

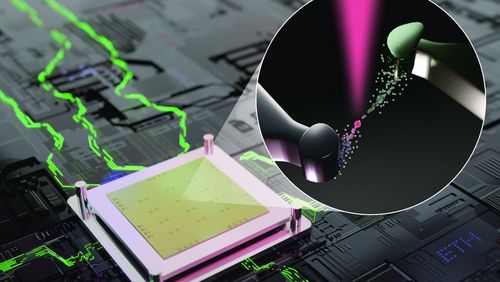

Leuthold: Manche arbeiten an Quantencomputing; manche an zweidimensionalen, neuen Materialien; manche – und das ist der Schwerpunkt meiner Forschungsgruppe – an sogenannten memristiven neuromorphen Systemen. Die Idee dabei ist es, natürliche Nervennetze nachzuahmen. Bis anhin haben wir in der Elektronik salopp gesagt Elektronen herumgeschoben. Im Gehirn aber werden Ionen herumgeschoben, also elektrisch geladene Atome oder Moleküle. Das ist die Grundidee unseres Einzelatomschalter-Projekts: Eigentlich genügt ein Atom, um einen Schaltzustand komplett zu ändern.

Wie schaffen Sie das?

Leuthold: Wenn ich zwei Metalle habe, bringe ich sie so nahe zueinander, dass nur ein Atom dazwischen platziert werden kann. Schaffe ich es, das leitend zu machen, überwinde ich beim An- und Ausschalten eines Schalters fünf, sechs Grössenordnungen an elektrischem Widerstand. Ich muss nur ein Atom verschieben und habe einen An/Aus-Schalter. Das ist das Prinzip des Gehirns.

Bei Ihrem Ansatz im Projekt CarboQuant, Herr Fasel und Herr Gröning, geht es um Quanteneffekte. Wie funktioniert das?

Gröning: Wir versuchen, molekulare Strukturen zu schaffen, bei denen wir Quanteneffekte ausnutzen können, um neue optische, elektronische oder magnetische Funktionen zu implementieren. Es geht, wie Jürg Leuthold antönte, um nichtlineare Prozesse. Ein elektrischer Widerstand ist etwas Lineares: Verdoppelt man die Spannung, hat man doppelt so viel Strom. Das möchten wir aber nicht. Beim atomaren Schalter möchte man mit winzigem Aufwand ein Atom verschieben, um einen sehr grossen Effekt zu erzielen – den Strom damit um sechs Grössenordnungen verändern, eins zu einer Million. Bei uns ist es ähnlich. Wir legen sehr genau elektronische Energieniveaus fest, durch welche Strom fliessen kann. Wenn wir diese Niveaus einander angleichen, passiert – ohne dass wir Atome verschieben – etwas Ähnliches wie beim Atomschalter: Wir erzeugen durch eine kleine Spannungsänderung eine grosse Änderung des Stromflusses.

Was für Effekte erforschen Sie noch?

Gröning: Wir versuchen, mit einer einzelnen Elektronenladung, also einem Ladungsquantum, einen Transistor zu schalten. Wir können auch magnetische Momente nutzen. Statt mit einem Strom von 100 Millionen Elektronen ein Informationssignal zu erzeugen, drehen wir ein einziges magnetisches Moment um. Mit der Nutzung einzelner Quanten, beim magnetischen Moment dem Spin oder einem Lichtquant, dem Photon, spielt man auf einer ganz anderen Energieskala. Das geht an die Grenze dessen, was man physikalisch noch als Information bezeichnen kann. Wir designen Materialien mit solchen Eigenschaften – und wir arbeiten daran, diese Materialien in Bauteile einzusetzen.

Derart winzige Strukturen zu bauen, ist eine Herausforderung.

Gröning: Die Quanteneffekte, welche wir nutzen, manifestieren sich nun mal auf dieser atomaren oder molekularen Ebene. Wir hätten nichts dagegen, mit grösseren Objekten umzugehen. Unsere Materialien sind einen Nanometer gross; wären sie zehn Nanometer, würde es uns das Leben einfacher machen.

Revolutionärer Einzel-atomschalter

Von der Kaffeemaschine bis zum Grossrechner – Mikrochips sind in praktisch jedem technischen Gerät zu finden. Die Chips wurden in den letzten Jahren zwar kleiner und schneller, doch mittlerweile stösst die Miniaturisierung an ihre Grenzen und ihr hoher Energieverbrauch wird zum Problem. Forschende des Zentrums für Einzelatom-Elektronik und -Photonik an der ETH Zürich und am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) tüfteln deshalb an einem völlig neuartigen Mikrochip auf atomarer Basis.

Mittel der Werner Siemens-Stiftung

12 Mio. Schweizer Franken

Projektdauer

2017–2025

Projektleitung

Prof. Dr. Jürg Leuthold, Direktor des Instituts für Elektromagnetische Felder, ETH Zürich

> zum Projekt

Herr Leuthold, Sie gehen in Ihrem Projekt ebenfalls an die Grenzen des grössenmässig Möglichen. Wie kommen Sie voran?

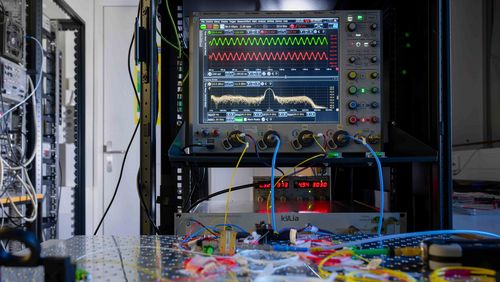

Leuthold: Wir werden immer besser. Wir haben es geschafft, was im Hirn passiert, auf die Halbleitertechnologie zu übertragen. Mittlerweile können wir mehrere Bauteile zusammennehmen und erste funktionale Blocks bauen: erste Schaltungen, die Funktionen nachahmen, die wir im Hirn sehen. Wir haben gar ein kleines Netzwerk gebaut, das auf unseren Schaltern beruht. Es ist noch klein. Aber wir sehen bereits, dass wir damit die herkömmlichen Technologien schlagen werden.

Wie genau funktioniert es?

Leuthold: Es ist ein Übertragungsnetzwerk. Mit einem Transmitter, der aus einem Laser und einem Modulator besteht, und einem Empfänger. Das gibt es milliardenfach, in jedem Datennetzwerk. Das erzeugte Signal ist verzerrt, wenn es ankommt. Die Aufgabe ist es, die Information lesbar zu machen. 50 Jahre Kommunikationstheorie sagen: Wir müssen einen Prozessor anhängen, mit verschiedenen möglichen Rechentechniken. Dieser benötigt für das Entzerren der Signale in unserem kleinen Netzwerk ungefähr 10’000 Rechenschritte. Nun vergleichen wir das mit einem von uns entwickelten neuronalen Netzwerk – und übertragen dieses auf ein optisches neuronales Netzwerk, das ganz ohne Rechenschritte auskommt. Das Letztere schlägt alle.

Was bedeutet das?

Leuthold: Wir benötigen in der neusten Entwicklung ungefähr zwei Grössenordnungen weniger Rechenleistung, um das Signal lesbar zu machen. Wobei ich eine Einschränkung machen muss: Das Resultat beruht auf Bauteilen, die wir tatsächlich realisiert und charakterisiert haben. Das Netzwerk haben wir aber basierend auf den Daten simuliert. In einem nächsten Schritt müssen wir das System optimieren und auf einen Chip bringen. Aber die wichtige Nachricht ist: Das Potenzial ist enorm. Für mich ist klar: In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird jedes elektronische Bauteil, das heute verbaut ist, ersetzt werden müssen. Denn es wird sich nicht rechtfertigen lassen, dass man damit 10’000 Mal mehr rechnen muss als mit der neuen Technologie.

Wird diese Technik so rasch einsatzbereit sein?

Leuthold: Einige der Technologien werden weit schneller eingesetzt werden, als man denkt. Ich habe eine positive Zukunftssicht – ungeachtet dessen, was in der Welt herumgeistert: Wir hören oft, mit neuronalen Netzwerken und maschinellem Lernen werde der Energieverbrauch aus dem Ruder laufen. Natürlich haben wir heute mehr Anwendungen und brauchen dadurch mehr Energie. Aber wenn ich allein unsere Resultate anschaue, dann liegt ein Faktor 1000 an Energieeffizienz drin. Wenn wir es anpacken, ist die Zukunft nicht so trüb, wie manche sie sehen – im Gegenteil, da gibt es viel Hoffnung.

Sehen die Leute wirklich trüb?

Gröning: Es werden mehr digitale Dienstleistungen konsumiert, das benötigt erheblich mehr Energie. Aber die Entwicklungen – auch hinsichtlich neuronaler Netzwerke – haben enormes Potenzial. Ich habe nicht das Gefühl, dass man dieses Potenzial unterschätzt, vor allem auch weil man sich des Problems sehr bewusst ist.

Leuthold: Wenn wir über Energie im Allgemeinen sprechen, gibt es schon Schwarzmalerei. Wenn wir es richtig machen, muss aber der Energieverbrauch nicht ansteigen.

Fasel: Es kommt vielleicht darauf an, wie man es anschaut. Momentan simulieren wir ja neuronale Netzwerke bloss mit dem Rechner. Nehmen wir an, in zehn Jahren kann ich von dir, Jürg, einen Chip mit einem atomaren Schalter kaufen, der tatsächlich selbst ein neuronales Netzwerk ist. Dann braucht es die ganze Rechenleistung für diese Simulation nicht mehr. Dort liegt energietechnisch wahnsinnig viel drin. Aber dort sind wir schon noch nicht. Das heisst: In der Zukunft werden wir das Energieproblem wohl nicht haben. Aber im Moment eben schon – erst kürzlich habe ich gelesen, dass eine Firma kleine Atomkraftwerke bauen will, um ihre Rechenzentren, die KI-Modelle trainieren, mit Energie zu versorgen.

Leuthold: Wahrscheinlich wird es sich ausgleichen. Es wird deutliche Hardware-Fortschritte geben, aber sie werden durch zusätzlichen Verbrauch wettgemacht.

Solche Rebound-Effekte sind menschlich.

Fasel: Dafür machen wir auch Forschung! Deshalb braucht es die energieeffiziente Technologie. Und die ist noch nicht marktreif.

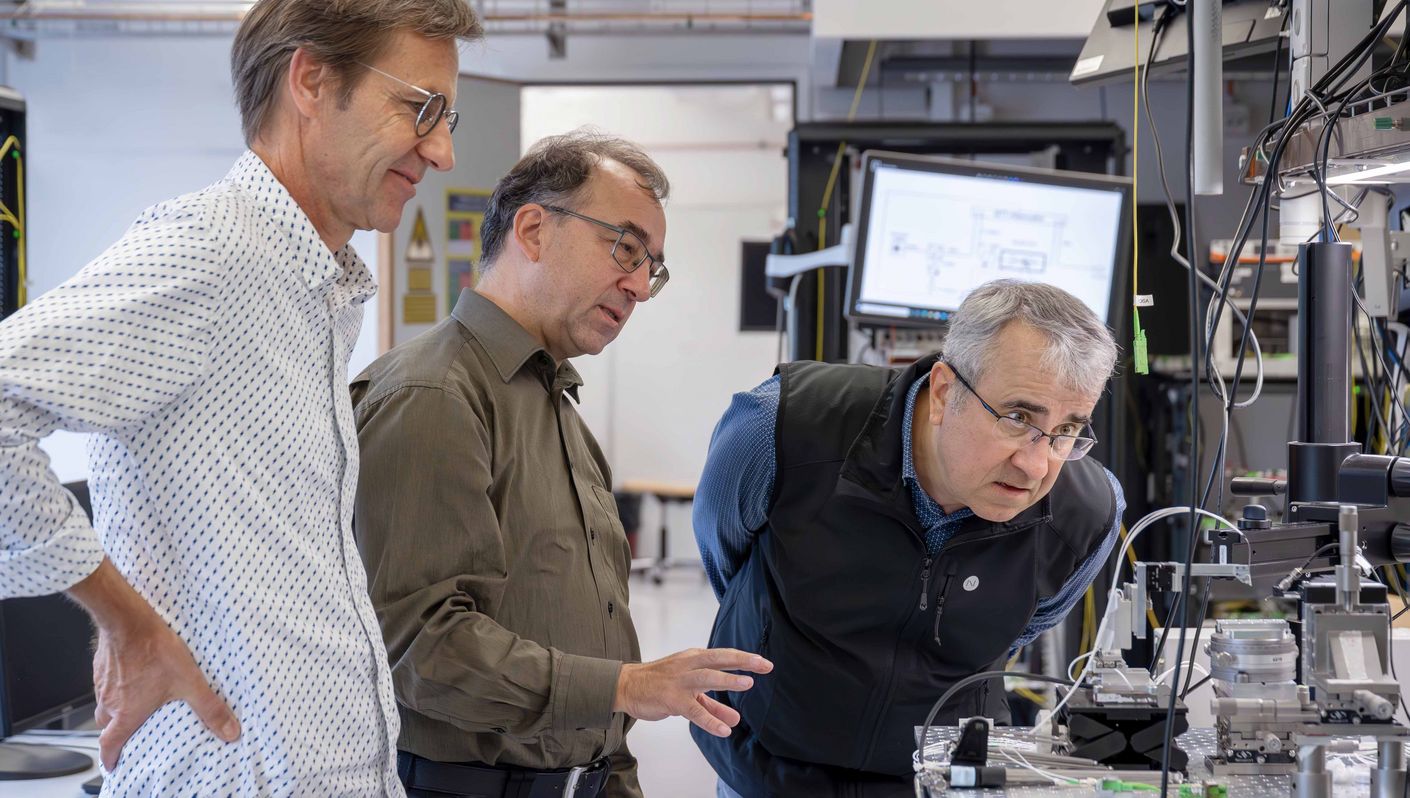

Ihr CarboQuant-Projekt, Herr Fasel und Herr Gröning, ist noch weiter weg von der Marktreife als der Atomschalter und die neuronalen Netzwerke. Welche Fortschritte erzielen Sie?

Gröning: Wir schaffen es inzwischen, so genannte Spin-Ketten zu designen und herzustellen – und die magnetischen Momente, die Spins, kontrolliert ein- und auszuschalten. Das ist ein enormer Fortschritt. Wir stellen beispielsweise eine Kette her mit vier Spins und schalten alle vier ein. Dann schalten wir einen Spin aus und prüfen, wie das System reagiert.

Fasel: Quantenphysiker arbeiten mit verschiedenen eindimensionalen Spin-Modellen. Jedes hat etwas andere Eigenschaften. Wir haben es geschafft, in den letzten zwei Jahren die drei fundamentalsten Modelle mit Kohlenstoffatomen zu realisieren und detailliert zu charakterisieren. Inzwischen mit bis zu 50 Spins. Das ist derart komplex, dass man es klassisch nicht mehr rechnen kann. Und das ist nur der Anfang.

Gröning: Man kann sich diese Modelle wie Gleichungen vorstellen. Normalerweise suchte man Materialien, die diese Gleichungen zufälligerweise von Natur aus abbilden. Wir aber schauen uns die Gleichung, ihre Elemente und die Verknüpfungen der Spins an. Dann designen wir am Reissbrett eine Struktur mit genau diesen Verknüpfungen. Wir stellen sie her und überprüfen mit Messungen, ob die theoretische Voraussage korrekt ist. Mein Traum ist es, mit solchen Quantensimulationen von einer linearen Kette in ein zweidimensionales Netzwerk überzugehen. Mit verschiedenen Ebenen, die verknüpft sind. Das wäre ein Superschritt.

«Wir arbeiten mit derart kleinen Strukturen, dass wir die Technologie noch nicht so beherrschen, wie wir es möchten.»

Wie untersuchen Sie die magnetischen Momente?

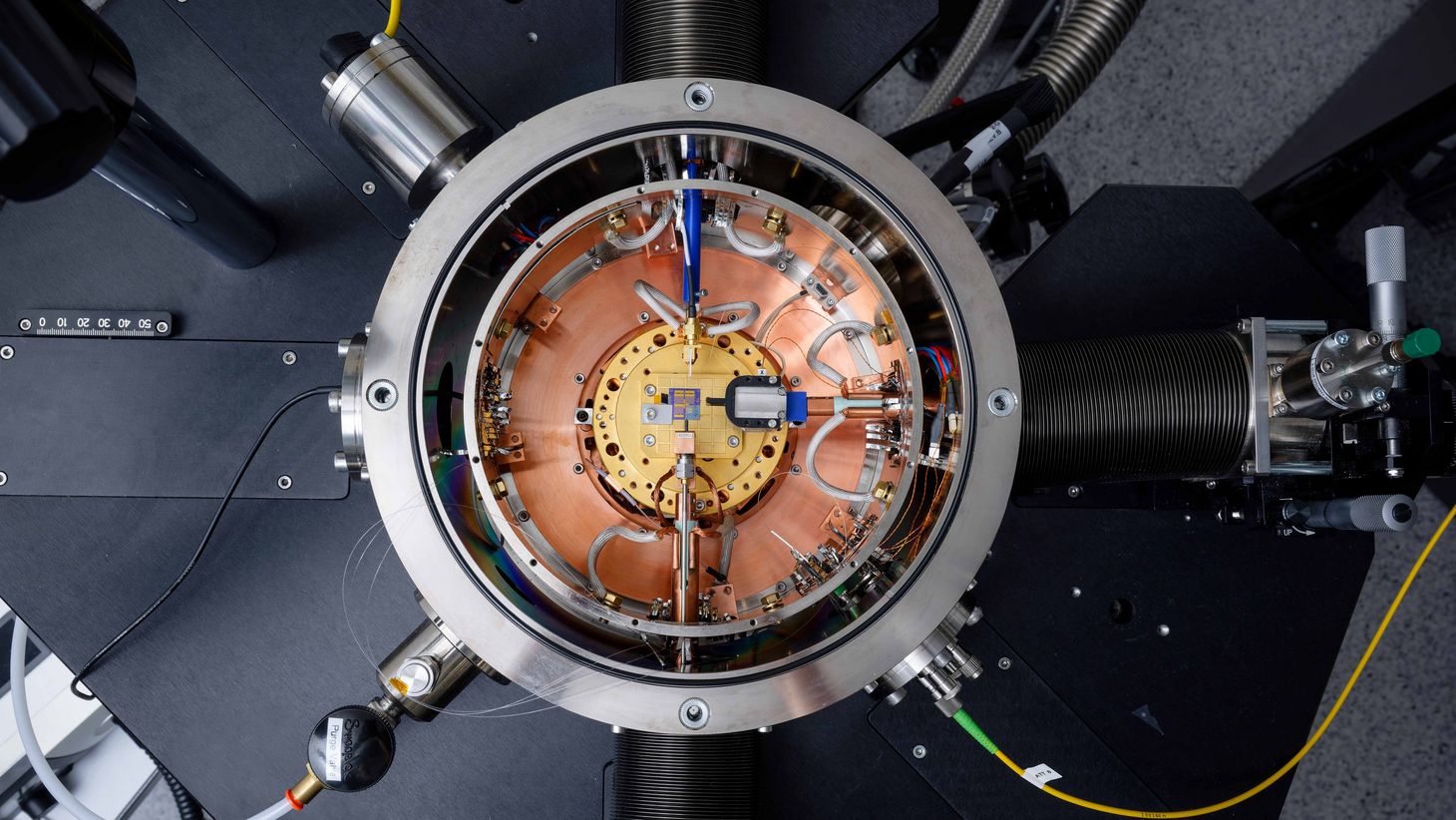

Gröning: Mit Rastertunnelmikroskopen. Allerdings sind unsere Möglichkeiten mit den bestehenden Instrumenten sehr limitiert. Deshalb bauen wir ein neues Labor auf, in dem wir Quantenmagnetismus noch detaillierter untersuchen und weiterentwickeln können. Wir sind daran, zwei neue Rastertunnelmikroskope in Betrieb zu nehmen, die mit Radio-Frequenz und einem starken Magnetfeld arbeiten. So können wir künftig magnetische Eigenschaften in Zeitauflösung auf atomarer Skala analysieren und messen.

Fasel: Für diese Instrumente brauchte es komplett neue Labors. Das war ein enormer Aufwand. Ressourcenmässig ist es wohl im Moment die grösste Entwicklung, die wir vorantreiben.

Wurden die Mikroskope nach Ihren Anforderungen massgeschneidert gebaut?

Gröning: Ja. Solch komplexe und teure Anlagen kann man nicht im Katalog bestellen. Das Kernsystem existiert. Aber für die spezifischen Bedürfnisse muss man es anpassen. Zum Beispiel müssen wir unsere Material-Synthesen im Vakuum machen können. Vom Entwurf bis zur Lieferung dauerte es für jedes der Mikroskope mehr als zwei Jahre.

Fasel: Und der springende Punkt ist: Man braucht Leute, die ein solches Labor betreiben können. Davon gibt es nicht viele – weltweit hat vielleicht eine Handvoll Forschungsgruppen Erfahrung damit. Wir haben das Glück, mit Yujeong Bae aus Südkorea eine Top-Forscherin dafür gefunden zu haben.

Was braucht es noch, damit solche Quanteneffekte dereinst anwendbar werden?

Gröning: Wir müssen unsere Elemente auf einen Chip bringen und dort mit Kontakten verbinden. Bei diesem Transfer stossen wir auf einen Unsicherheitsfaktor. Wir wissen nicht, wo genau unsere Spin-Ketten zu liegen kommen. Deshalb können wir auch nicht sagen, ob eine bestimmte Eigenschaft von unserem System, vom Kontakt oder vom Bauteil herrührt. Daran müssen wir arbeiten.

Fasel: Wir arbeiten an einer Materialplattform, die hoffentlich irgendwann in der Zukunft für Quanten-anwendungen nutzbar wird. Dazu braucht es noch viel: Man muss das Material integrieren, verknüpfen und adressieren können. Obendrauf kommen die ganzen hierarchischen Systeme. So gross das WSS-Projekt ist – und so gross unsere Aktivitäten: Man muss das in Relationen setzen.

Da sind Sie schon weiter, Herr Leuthold.

Leuthold: Wir haben funktionierende einzelne Bauteile. Nun geht es darum, sie zusammenzuführen. Aber wir arbeiten mit derart kleinen Strukturen, dass wir die Technologie noch nicht so beherrschen, wie wir es möchten. Mit der herkömmlichen Elektronenstrahl-Lithographie lassen sich Strukturen bis ungefähr 10 Nanometer herstellen. Neu versuchen wir, mit Rasterkraft-Lithographie die Präzision zu erhöhen. Unsere Herausforderung ist es, einzelne Atome genau zu platzieren.

Ein ähnliches Problem wie bei der Platzierung von Spin-Ketten.

Gröning: Genau. Das ist ein fundamentales Problem unserer Arbeit. Wir kommen mit der Miniaturisierung an die atomare Grenze. In einem fünf bis zehn Nanometer langen Siliziumhalbleiter stecken einige Zehntausend Atome. Bei unseren beiden Projekten geht es um einzelne Atome. Es ist wie bei einem Chor: Wenn von 10’000 Sängern zwei den Ton nicht treffen, kann man damit leben. Aber wenn in einem Trio einer danebensingt, hört man es sehr gut.

CarboQuant

Das CarboQuant-Projektteam an der Empa, dem eidgenössischen Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und Technologieentwicklung in Dübendorf, Schweiz, will kleinste quantenelektronische Bauteile entwickeln, die idealerweise bei Raumtemperatur funktionieren und so im Alltag Verwendung finden können.

Mittel der Werner Siemens-Stiftung

15 Mio. Schweizer Franken

Projektdauer

2022–2032

Projektleitung Prof. Dr. Roman Fasel, Leiter des nanotech@surfaces Laboratory, Empa, Dübendorf

Dr. Oliver Gröning, Co-Projektleiter CarboQuant und stv. Leiter des nanotech@surfaces Laboratory, Empa, Dübendorf

> zum Projekt

Können Ihre beiden Gruppen voneinander lernen?

Leuthold: Wir profitieren voneinander. Ich habe Mitarbeitende, die an der Empa arbeiten, weil es dort andere Geräte gibt. Und unsere Ansätze ergänzen sich. Wie gesagt: Wir wissen nicht, welche Technik das Rennen macht. Vielleicht wird es alle brauchen: plasmonische Teilchen, Memristoren, Quanten-Bauteile. Der Computer der Zukunft nimmt das Beste aus jedem Bereich.

Gröning: Die Überschneidungen sind konkret. Professor Mathieu Luisier, der im Atomschalter-Projekt mitforscht, ist eine Koryphäe für die theoretische Berechnung des Elektronenstroms in so kleinen Systemen. Das ist auch für uns wichtig, wir arbeiten ebenfalls mit ihm zusammen. Unsere Projekte sind viel näher verwandt, als man es denken könnte.

Ist es ein Vorteil, örtlich nahe zusammen zu sein?

Fasel: Wir benützen zum Teil auch die gleiche Infrastruktur. Jürg Leuthold braucht einen Reinraum, wir brauchen einen Reinraum. Die Geräte, um Materialien zu strukturieren oder zu ätzen, hat nicht jeder bei sich im Labor. Darum ist Zürich ein guter Ort.

Leuthold: Meine Vision ist es, auf dem Areal des Flugplatzes Dübendorf einen neuen Reinraum für die Elektronik und die Nanotechnologie zu schaffen. Wir benötigen immer teurere Maschinen, weil wir in den atomaren Bereich vorstossen. Wenn wir das gemeinsam machen, ETH und Uni Zürich, PSI, Empa und Firmen, wird das ein Powerhouse im Raum Zürich.

Wenn es gelingt, die Elektronik um Grössenordnungen zu verkleinern und effizienter zu machen: Lässt sich abschätzen, was für neue Anwendungen das ermöglicht?

Gröning: Es ist schwierig abzuschätzen, welche neuen Bedürfnisse entstehen. Aber mit disruptiven Konzepten wie Quantencomputern liessen sich biologische, komplexe Systeme rechnen. Man könnte Quantenchemie betreiben oder hochvernetzte Klimasimulationen durchführen.

Leuthold: Ich sehe bereits an kleineren Beispielen, was man bewegen kann: Sleepiz, ein Startup aus unserem Institut, hat ein Gerät entwickelt, das mit elektromagnetischen Wellen den Körper im Schlaf beobachtet – wie sich der Brustkorb bewegt und wie das Herz schlägt. Dadurch ist es in der Lage, zwei Wochen im Voraus vor einem Herzinfarkt zu warnen. Es entstand aus der Erforschung optischer Kommunikationssysteme.

Das sind Dinge, an die man nicht denken würde.

Leuthold: In der Tat – und dazu benötigt man keine Superriesencomputer. Unsere Entwicklungen sind einfach, aber letztlich doch spektakulär.

Gröning: Das ist ein sehr guter Punkt. Neue Technologien wirken zuweilen versteckt. Wir konsumieren sie, ohne es zu merken. Ich pendle im InterCity-Neigezug von Solothurn nach Zürich, täglich mit 2000 anderen Leuten. Davon schauen vielleicht 500 einen Film, in Echtzeit auf dem eigenen Smartphone. Manchmal muss man sich vor Augen führen, was technisch in den letzten zehn Jahren gegangen ist, damit heute solche Datenübertragungen möglich sind.