Den Feuerball anzapfen

Die gewaltige Hitze im Erdinnern ist eine der grössten brachliegenden Energiereserven des Planeten. Wie man sie im grossen Stil für die Stromerzeugung nutzen kann, erforschen Professor Martin O. Saar und sein Team an der ETH Zürich, unterstützt von der Werner Siemens-Stiftung. Ihr innovatives Verfahren würde viel Strom liefern und erst noch den CO2-Ausstoss reduzieren.

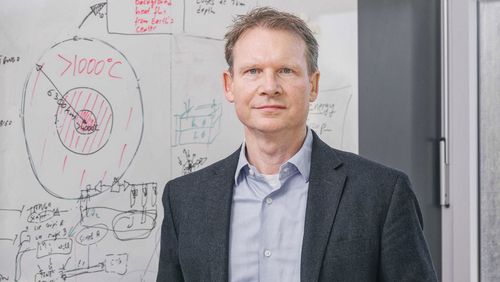

«Wir leben auf einem Planeten, der genug Energie für die Menschheit bis in alle Ewigkeit enthält», sagt Geothermie- Professor Martin O. Saar von der ETH Zürich. Gerade mal die äusserste Schicht der Erde von 2 bis 3 Kilometern Tiefe ist kälter als 100 °C. Der allergrösste Teil, nämlich 99 Prozent des Erdballs, ist heisser als 1000 °C. Und der Erdkern glüht gar mit über 4000 °C und ist damit heisser als die Sonnenoberfläche.

Diese unerschöpfliche Energieressource anzuzapfen und damit den Energiehunger der Erdbewohnerinnen und -bewohner zu stillen, ist das erklärte Ziel von Martin O. Saar. Er hat vor zwei Jahren seinen Lehrstuhl an der University of Minnesota aufgegeben, um an der ETH Zürich eine neue Gruppe für die Erforschung von Geothermie und Geofluiden aufzubauen – finanziert von der Werner Siemens-Stiftung.

Keine Abkühlung in Sicht

Es ist schwer vorstellbar, dass ein Körper, dem systematisch Wärme entzogen wird, nicht abkühlt. «Die Erde jedoch», sagt Saar, «produziert die ins kalte All abgegebene Wärme fortlaufend im Innern durch radioaktiven Zerfall nach.» Ebenfalls wenig bekannt ist, dass die flüssigen Stoffe des Erdkerns permanent kristallisieren. «Durch diese Kristallisierungen wird der innere, feste Erdkern gebildet und ebenfalls Wärme freigesetzt.»

Wie gelangt man nun an diese Energie? Man bohrt etwa drei Kilometer in die Tiefe, holt entweder vorhandenes heisses Wasser aus der Tiefe nach oben oder presst zuerst Wasser zur Erhitzung in den Untergrund. Dann wandelt man die Wärme in einer Dampfturbine in Strom um und pumpt anschliessend das kalte Wasser wieder zurück. So einfach ist es, und doch wieder nicht.

Damit Wasser aus der Tiefe hochgepumpt werden kann, muss es durchs Gestein fliessen können. Das geht, wenn das Gestein natürlicherweise durchlässig ist wie in Störungszonen. Das Wasser in solchen Tiefen ist jedoch in der Regel salzhaltiger als Meerwasser. Wird es hochgepumpt, kühlt es ab und fällt Mineralien aus, die mit der Zeit die Öffnungen verstopfen. Deshalb sind Geothermiker ganz auf Erdbeben erpicht: In seismisch aktiven Gebieten ist im Untergrund so viel Bewegung vorhanden, dass immer wieder Wege für den Durchfluss des Wassers aufgebrochen werden. In Nevada oder Kalifornien sind die Kraftwerke extra auf Störungszonen gebaut, wo es genügend Erdbeben gibt, um den Untergrund offen zu halten. Anders wäre es nicht möglich, die Kraftwerke über Jahrzehnte zu betreiben.

Erdbeben als nützliche Kraft

Während Laien mit Erdbeben vor allem Zerstörung verbinden, sieht der Forscher darin eine gestaltende, nützliche Kraft: «Ohne Erdbeben gäbe es keine Berge, keine Flüsse und eben auch keinen Zugang zur Ressource Erdwärme.» Wo keine Erdbeben sind, werden die Forscher zu Sprengmeistern – mit Wasser statt Dynamit. Sie pressen Wasser unter Hochdruck ins Gestein, um dieses zu «stimulieren», damit die notwendigen Verschiebungen entstehen. Die Kunst liegt dabei in der Dosierung: Statt eines grossen Erdbebens werden viele Minibeben erzeugt – alles unter genauester Kontrolle.

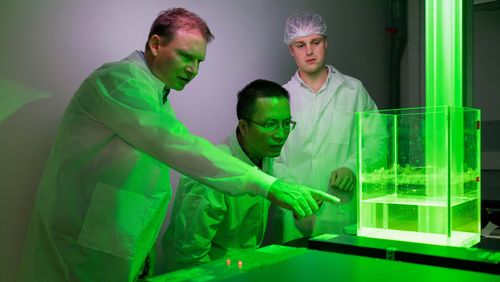

Erprobt haben die Forscherinnen und Forscher die Methode im Grimsel-Massiv in der Schweiz, einem «harten Brocken» aus Granit. In einem bereits bestehenden Stollen führten sie zusammen mit dem «Swiss Competence Center for Energy Research – Supply of Electricity» ihre sorgfältig vorbereiteten Experimente durch. Das Gestein wurde wie ein Patient rundherum vermessen, zahlreiche Sonden in Löchern versenkt, um ein dreidimensionales Bild der Bewegungen aufzuzeichnen. Schliesslich wurden in zwei Bohrlöchern jeweils nacheinander Abschnitte dicht verschlossen und Wasser injiziert, um kleine Störungen im Granit zu erzeugen. Die Prozedur machte das gesamte Gestein durchlässig, ohne grosse Erschütterungen zu verursachen.

Nun werden die riesigen Datensätze ausgewertet. «Je mehr wir wissen, desto besser können wir sagen, was passieren wird», betont Martin O. Saar. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in Zukunft die Grösse unserer Beben besser steuern können.»

Teures Bohren

Es gibt noch ein anderes Problem, das die Geothermie-Forschenden umtreibt. Oft muss man 5 bis 6 Kilometer tief bohren, um an eine ökonomisch sinnvolle Temperatur von 180 °C zu gelangen. Bohren ist jedoch das Teuerste an der Geothermie. Die zündende Idee, wie die Kosten gesenkt werden könnten, kam Martin O. Saar vor zehn Jahren in den USA, als er mit einem Doktoranden auf einer Autofahrt darüber diskutierte. Der Doktorand arbeitete gerade im Auftrag des Minnesota Geological Survey an Simulationen zur unterirdischen Kohlendioxid-Speicherung. Das brachte die beiden Forscher auf die verrückte Idee, CO2 als Flüssigkeit für den Wärmetransport an die Erdoberfläche zu benutzen.

Kohlendioxid als Wärmeleiter

Die spontane Eingebung hat sich als ernstzunehmende Alternative erwiesen. Saar erzählt begeistert: «Uns war schnell klar, dass wir die Wärme mit Kohlendioxid besser heraufholen können als mit Wasser.» Was hat das Kohlendioxid dem Wasser voraus? «Ab 1 Kilometer Tiefe ist das CO2 schön überkritisch», erklärt der Wissenschaftler. Das bedeutet: Es nimmt einen Aggregatzustand zwischen gasförmig und flüssig an. Es fliesst leichter als Wasser und dehnt sich bei Erwärmung wesentlich stärker aus als Wasser. Auch wird es weniger dicht und steigt leicht auf. Ein weiterer grosser Vorteil: Die CO2-Geothermie braucht keine Erdbeben. Das fast gasförmige CO2 kann durch bestimmte Gesteine einfach hindurchströmen.

Klimawandel bremsen

Inzwischen wird weltweit an der Kombination von CO2-Einspeicherung in Tiefenlagern und CO2-Nutzung für die Geothermie geforscht. Dass niemand vorher auf die Idee gekommen ist, liegt sicher daran, dass CO2 so negativ besetzt ist: Es bewirkt die Klimaerwärmung und soll deshalb möglichst eingespart werden. Die USA versuchen seit längerem, ihre CO2-Bilanz durch unterirdisches Einspeichern aufzubessern. In der Schweiz ist das politisch noch kein Thema. Doch das Bundesamt für Energie und ein paar Unternehmen haben die Technologie bereits auf ihrem Radar. Denn sie ist überaus vielversprechend: Wenn es gelingt, das CO2 gleichzeitig der Erdatmosphäre zu entziehen, einzuspeichern und einen Teil davon in einem geschlossenen Kreislauf für den Transport von Erdwärme zu nutzen, um Strom zu erzeugen – dann wäre die Menschheit in der Lage, den Klimawandel zu bremsen.

Text: Sabine Witt

Fotos: Felix Wey